لا تخلو العلوم الإنسانية مِن الجدل القائم بين دارسي تلك العلوم ومنظريها، وهذا ما يميزها عن غيرها من العلوم، فهي علوم تتسم بالمرونة والتطور، وتحتمل الكثير من التأويلات والقراءات المتعددة، بغض النظر عن عدم إمكانية ضبطها بالمقارنة مع العلوم الطبيعية، ولكن ذلك الجدل القائم بين المختصين، يصبُّ دون شك في مصلحة تقدم العلوم وتطورها ومجاراتها لروح العصر.

هذا الطرح يشمل أيضاً "علوم الاتصال"، وقد نشب خلافٌ بين المهتمين بهذا الحقل منذ القرن التاسع عشر، ارتكز في الأساس على عنصرين مهمين من عناصر العملية الاتصالية، هما المرسل والمستقبل، إضافة إلى طبيعة العلاقة القائمة بينهما. وكانت كل نظرية تفسِّر علاقة المرسل بالمستقبل أو العكس، تتواءم والحقبة الزمنية والظروف السياسية التي خرجت فيها.

في تلك الحقبة -أي في القرن التاسع عشر- خرجت بعض النظريات ومنها "النظرية الخطية" التي تؤمن بأن الرسالة -أحد عناصر العملية الاتصالية- تنتقل من المرسل -أي القائم بالاتصال- إلى المستقبل بخطٍ مستقيم، أي أن المرسل يفرض ويُملي ما يُريده على المستقبل، وفي نفس الوقت يُقصي كلّ الآراء والأفكار والتوجهات التي ربما تمثل فئات عدة من المجتمع، إلا أنها لا تتناسب مع مصالحه لكونه يُرسل مِن موقع السلطة، وهذا ما أسمته الباحثة اللبنانية حياة الحويك عطية "دكتاتورية المرسل".

ومنها أيضا نظرية "الإبرة المخدرة"، وجوهر هذه النظرية يقوم على أن وسائل الإعلام والاتصال تعرف ما تبثه من معلومات وآراء وأفكار وتوجهات، ولكن الرأي العام لا يعرف. ونلاحظ هنا أن مثل هذه النظريات تتناسب بطريقةٍ أو بأخرى مع مساحة الحرية التي كانت متاحة في القرن التاسع عشر ومع وعي الرأي العام وانفتاحه آنذاك.

هذه المعطيات أفرزت بعض الإشكاليات بين المختصين، منها: هل العلاقة بين المرسل والمستقبل قائمة على الإكراه والإجبار والتسلط، أيْ ممارسة سلطة المرسل لكونه يمثل وجهات نظر السلطة السياسية؛ على المتلقي لكونه لا يستطيع أن يعبر عن وجهات نظرهِ بسبب احتكار عملية "الإعلام" من قبل المرسل، أم أنها قائمة على النقاش وتبادل الآراء والتعددية وقبول مختلف مكونات المجتمع، أي قائمة على "الاتصال والتواصل"؟

تكمن هذه الإشكالية في الاختلافين العلمي والعملي بين مصطلحي "الإعلام" و"الاتصال"، فالمصطلح الأول أقدم من الثاني، و"الإعلام" مصطلحٌ كان يتناسب مع الحقبة الزمنية التي ذكرناها ومع النظريات التي خرجت في ذلك الوقت، أما مصطلح "الاتصال" فقد أسست له مدرسة "Culture studies"التي ركّزت على دور ومركزية المتلقي ضمن العملية الاتصالية، وألغت احتكارالمرسل للرسالة، إضافةً إلى أن مفهوم الاتصال تزامن مع بزوغ نور الثورة الرقمية التي أضافت بدورها مزيداً من الأدوات التفاعلية التي تمكِّن المستقبِل من إبداء رأيه والتأثير في الرسالة التي يبثها المرسل.

على مستوى الوطن العربي، لا تزال هذه الإشكالية موجودة، سواء على المستوى الأكاديمي أو العملي، فالكثير من الجامعات والكليات والمعاهد والفضائيات العربية تعتمد مصطلح "الإعلام" وفلسفته، والخلط حاصل بين هذين المصطلحين، سواء بين المختصين أو الدارسين أو بين المشتغلين في الميدان.

لمعالجة هذه الإشكالية، التقيتُ بعض المختصين في مجال علوم الاتصال، وطرحت عليهم السؤال التالي: ثمة إشكالية تكتنف مصطلحي "الإعلام" و"الاتصال"، هل لكَ/لكِ أن تطلعنا/تطلعينا على هذه الإشكالية؟ وهل هي برأيكَ/برأيكِ مرتبطة بالاستراتيجية الإعلامية المتبعة في المنطقة العربية، وبسقف الحرية المتاح؟

يقول أستاذ الصحافة والإعلام تيسير أبو عرجة: معلوم أن وسائل الإعلام عندما ظهرت أخذت هذه التسمية، وكان يعني بشكلٍ أو بآخر "الأخبار"، ولكن بمرور الوقت تبيّن أن الجمهور الذي تُوجّه له الرسائل الإعلامية هو أيضاً عنصرٌ فاعل، وقد يؤثر في الرسالة من خلال ردود الفعل (Feed back)، وكأننا أمام فعل تواصلي، أخذٌ وعطاء، إعلامٌ وردُ فعل.. الأمر الذي فرض وأكد أن مصطلح الاتصال أكثر شمولاً. ولكن في الوطن العربي هناك ترابط وقرب واضح بين المصطلحين، وكأنه يُقصدُ بهما شيء واحد.

يعتقد أبو عرجة أن استخدام مصطلح "الاتصال" أدق من الناحية الأكاديمية رغم أن الألسنة درجت على اعتماد مصطلح الإعلام بسبب قِدمه، ومع هذا فهو لا يجد أي خطورة في اعتمادنا على مصطلح الإعلام أو الاتصال.

فيما يتعلق بارتباط هذه الإشكالية بسقف الحرية المتاح في المنطقة، يقول أبو عرجة: لا أعتقد أن لهذه الإشكالية علاقة بهامش الحرية، بقدر أن مصطلح الاتصال فرضه التطور التقني.. وفيما يخص الحرية، هي قرار وجهد وكفاح وتعتمد على البيئة المتاحة والنظام السياسي القائم؛ هل هو نظام ديمقراطي أم شمولي؟ ولكن أقول إن الاتصال كمعنى هو من الفعل التواصلي الذي يؤمن بأن الإعلام أخذ وعطاء.. فعلٌ وردّ فعل.

أما الأستاذ المتخصص بالصحافة عبد الرزاق الدليمي فقد فرّق بين مصطلحي الإعلام والاتصال بقوله إن الاتصال كمنظومة فكرية وعلمية أوسع من الإعلام، وهذا الأخير يدخل كجزء من مكونات العملية الاتصالية، وإذا تحدثنا عن الإعلام ضمن المنظومة الاتصالية فهذا يعني إيصال معلومات "إيجابية" ليطلع الجمهورعلى مختلف الآراء والأفكار، ويساعدهم في تشكيل آرائهم وتوجهاتهم إزاء القضايا والموضوعات والأحداث التي يطرحها الإعلام. أما الاتصال فيشمل الإعلام والدعاية والإعلان، ويدخل ضمن عمل العلاقات العامة.

يقول الدليمي إن أصل الإشكالية ناتج عن عدم تخصص البعض في دراسة علوم الاتصال، والبعض لا يميز بين الأصل والفرع، فالأصل هو الاتصال، والفرع هو الإعلام، والدعاية والإعلان، والعلاقات العامة. ولا يرى الدليمي أن الإشكالية مرتبطة بمسألة الحرية، فهي تتعلق -حسب رأيه- بالاتصال كمنظومة وتفرعاتها الأخرى، فالاتصال إذا كان إيجابيّاً ويخدم المجتمع يمكن أن نقول عنه "إعلاما"، وإذا كان يستهدف التضليل ويخاطب الغرائز فهو دعاية، وإذا كان يحث على اتباع سلوك شرائي معين فهو إعلان.

وأخيراً، يعتقد الدليمي أن ما يجري في المنطقة هو دعاية وليس إعلاماً.

بالانتقال إلى الباحثة حياة الحويك عطية، سنلاحظ أن ثمة اختلافا في وجهات النظر التي تتبناها بالمقارنة مع أبو عرجة والدليمي، إذ تعتقد أن الإشكالية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحرية والعملية الديمقراطية.

ابتداءً، تجيب الحويك على السؤال الذي طرحته بالقول: نحن أمام أربعة مصطلحات مهمة، وهي: الإعلام والاتصال والاستراتيجية والحرية.. ولا يوجد شك في أن الاتصال هو المظلة التي تجتمع تحتها الكثير من العناوين.

"لكن ما يهمنا نحن، هو ما يسميه العرب "إعلاما" وترجمته "Information" من "To inform"، والجدل بين المصطلحات قام منذ نشأة هذه العلوم، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بين المرسل والمستقبل، وكان سابقاً ينظر إلى أن المرسل حر والمستقبِل مكرَه كما كان يقول بعض العلماء المؤسسين الذين أكدوا أن الاتصال يسير بشكل خطيّ بين طرفي العملية الاتصالية، أي بين المرسل والمستقبل، ولكن جاءت مدرسة "Culture studies" في بريطانيا ونقضت كل النظريات القديمة، علما بأن النقض لم يكنمفاجئاً، بل حصل هناك تطور مستمر من الاتصال الخطي، إلى التغذية المرتدة، إلى الاتصال الدائري.

وتعني نظرية الاتصال الخطي التي اكتشفها "شانون" أن الاتصال يسير بخطٍ مستقيم من المرسل إلى المستقبل، وأكد شانون أن المرسل "حر" أما المستقبل فهو "مكره"، لأنه لا يمتلك أية خياراتٍ أخرى، فالمرسل يحتكر عملية الاتصال ويملي ما يُريد على المستقبل.

أما نظرية التغذية المرتدة لمؤسسها مالفين دي فلور، فقد جاءت بعد النظرية الخطية، وتُعدُّ نقلةً نوعية في علوم الاتصال، فلأول مرة يتم منح المستقبِل الأهمية، فقد أكد دي فلور أن المستقبل يؤثر على الرسالة ويمنح المرسل تغذيةً راجعة، معتمداً في نظريتهِ على المبدأ العظيم في الفيزياء، وهو أن لكلِّ فعلٍ ردّ فعل. الجدير بالذكر أن هذه النظرية تزامنت مع تطور تكنولوجيا "التلفزيون الكبلي"، مما أثر في عملية الإنتاج والتوزيع.

ثم جاءت بعد ذلك ما سميت بنظرية "باولو آلتو" نسبة إلى المدينة الصغيرة في ضواحي سان فرانسيسكو، أو "نظرية الاتصال الدائري". وأقرت هذه النظرية بأن العملية الاتصالية عملية متعددة الوظائف والمهام، والمشاركون فيها ليسوا فقط المرسل والمستقبل، ففي الصحف على سبيل المثال، هناك -إلى جانب المرسل والمستقبل- التحرير والتدقيق والمطبعة والتوزيع.. أي أن كل وسيط يؤثر في العملية الاتصالية.

تطرح الحويك سؤالاً: هل المرسل -سواء كان فرداً أو جماعة مثل المؤسسات الصحفية أو الإعلامية أو وزارة الإعلام- يُعلِم، أي أنا -بوصفي المرسل- "أُعلمك"، أم أن المرسل يتواصل (To communicate)، أي أنا أتواصل معك ولا أفرض وجهة نظرٍ معينة، بل المستقبِل يتحكم بالرسالة أيضا؟

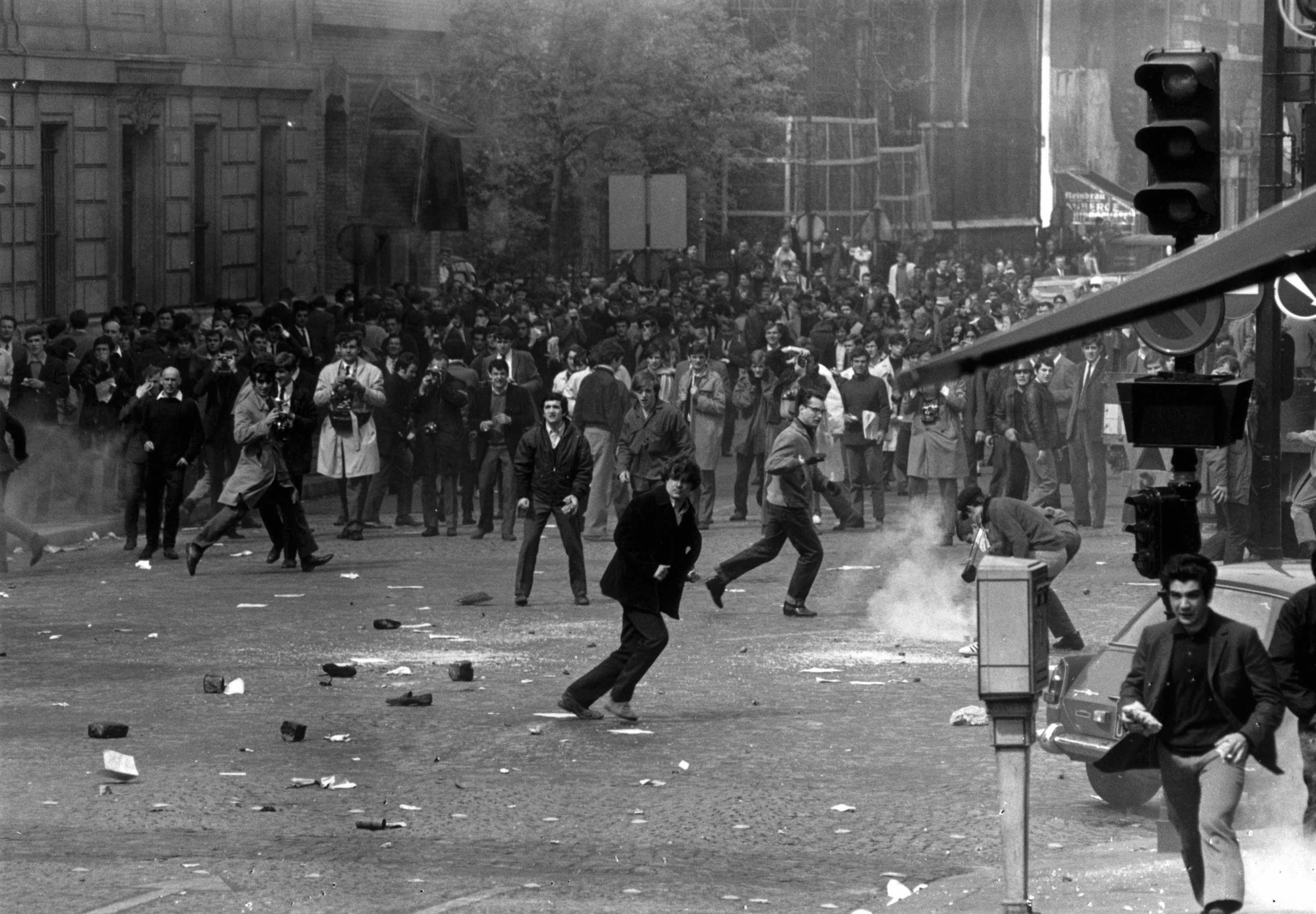

تؤكد في هذا الصدد بالقول: من هنا يتحقق الارتباط الوثيق مع فكرة الحرية والديمقراطية، وفكرة قبول رأي الجمهور واحترام أفكاره وتوجهاته، وهذا يُعيدنا أيضاً إلى الآراء التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، خاصةً النظرة التي تنص على أن الجمهور عبارة عن حشود، عبر ثنائية غوستاف لوبون "محرِّكون ومحرَّكون – ومنوِّمون ومنوَّمون".. إذن –أكرر مرة أخرى- هناك رابط بين الحرية المتاحة في المنطقة وبين تمسكنا بمصطلح واستراتيجية الإعلام.

وتعتقد الحويك أن هناك فرقاً بين مصطلحي الاتصال والاتصال الجماهيري.. فثمة أمر مهم يحتاج إلى المزيد من العمق، وهو الفرق بين "الاتصال" و"الاتصال الجماهيري"، لأن شرط الاتصال الجماهيري (Mass communication)، هو "Mas"، وهذا ما يميزها عن وسائل الاتصال الأخرى، فالاتصال الجماهيري عبارة عن وجود مرسل وجمهور كبير، وهو النمط الذي تعتمده معظم الجامعات الغربية ومراكز البحوث الأنغلوسكسونية، ابتداءً من بريطانيا ومن مدرسة "Culture studies" التي وضعت تمييزاً واضحاً بين الفعلين "To inform" و"To communicate".

توافق الحويك على الطرح القائل بارتباط الإشكالية بالاستراتيجية الإعلامية التي تتبعها الدول العربية، فهي استراتيجية مركزية حالت دون خروج دولنا العربية من فلسفة مصطلح الإعلام. وتبررُ رأيها هذا بالقول: في كلّ أقطارنا العربية هناك وزارة إعلام تضع استراتيجية إعلامية محددة، تُسيّر بها وسائل الإعلام الجماهيرية الموجودة، وتسمح بما تريده هي، وتقمع ما لا تريده. وتضيف: مَنْ يتمسك بمصطلح الإعلام يتمسك بدكتاتورية المرسل، ويعتبر ما يرسله المرسل هو الصواب، حتى لو لم يعبّر عن مختلف الآراء والأفكار والتوجهات، وبذلك أنا لا أترك مجالاً لمبدأ الحوار، لكن عندما ننطلق من النقاش العام (Public debate) ومنها إلى الفضاء العام (Public sphere) وأخيراً إلى الرأي العام (Public opinion)، فهنا نحن نمارس عملية الاتصال الجماهيري (Mass communication) وليس الإعلام (Information).

سألتُ الحويك عن سبب وجود هذه السياسية "الإعلامية" حتى بعد ثورة الفضائيات العربية التي حدثت في تسعينيات القرن العشرين، فأجابت: لأن الفضائيات التي تم تأسيسها لم تخرج عن إطار ملكيات السلطة، ولكنها خرجت في الظاهر عن طريق أسماء خُيّل للناس أنها لا تتبع السلطة، وتفاؤلنا بإمكانية خروجنا من إعلام السلطة وإعلام الرأي الواحد ومن دكتاتورية المرسل لم يكن في محله للأسف، وهذا الرأي أقوله بعد دراسة معمقة لهذه الإشكالية.