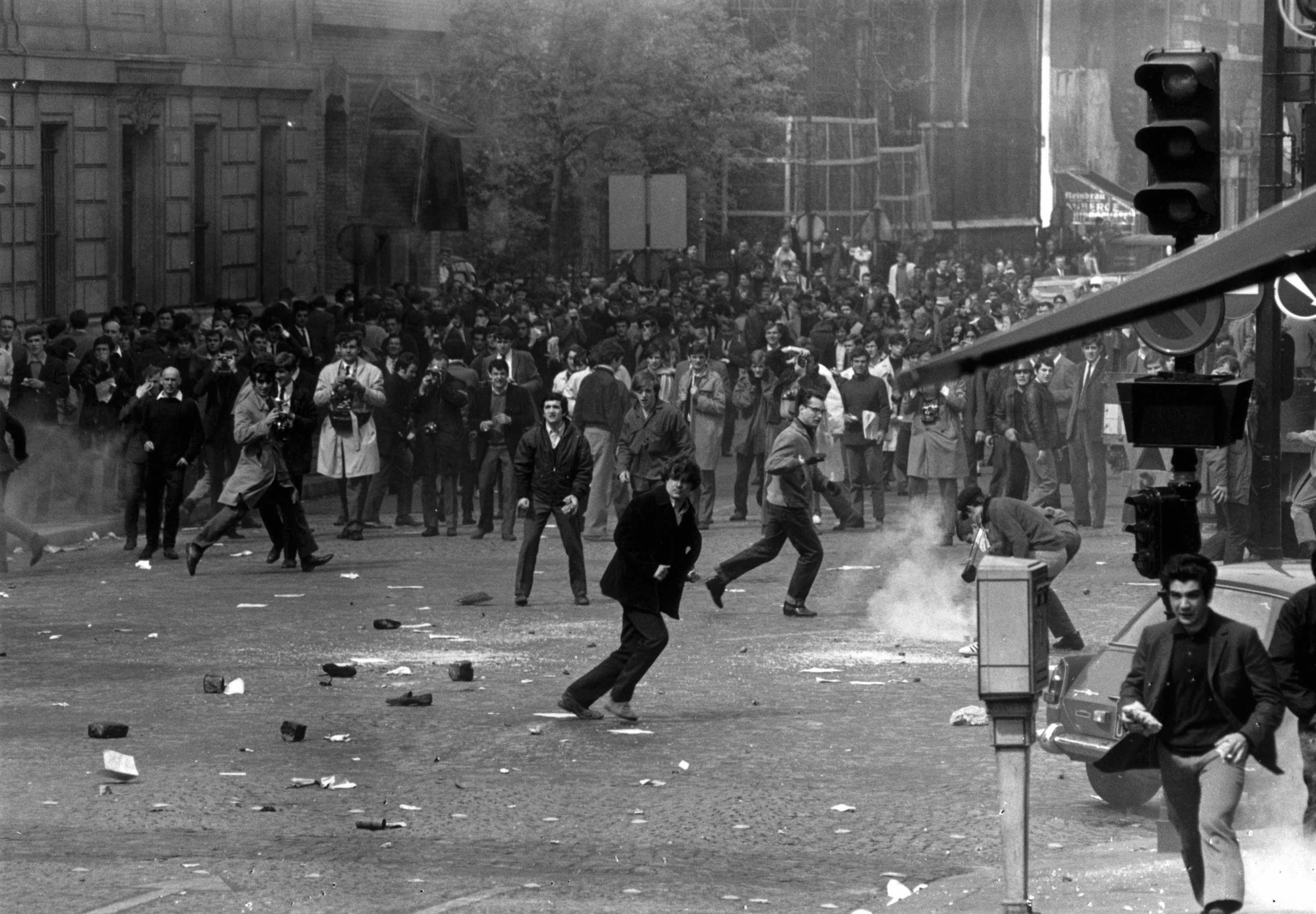

قضى الكاتب موريس برينتون أكثر من أسبوعين في فرنسا شاهِدَ عيانٍ على الثورة الطلابية سنة 1968، ونقل بنفَس مناضل وبأدوات عالم اجتماع - مع أنّه حدد في مقدمة الشهادة أفق الكتابة في الإخبار لا التحليل - يوميات الاحتجاجات موظفا التقاطعات بين الشهادة الحية والخلفية المعرفية لشرح ما جرى بالتحديد، وكيف انتقلت الثورة من مدرجات الجامعة إلى الساحات العامة، مع الملاحظة العميقة للكتابات على الجدران والهويات السياسية والأيديولوجية للمشاركين، والتأريخ اليومي للأحداث (1).

يكتب برينتون: "ليس من قبيل الصدفة أن تبدأ "الثورة" في كليتي علم الاجتماع وعلم النفس بجامعة نانتير؛ أدرك الطلاب أن علم الاجتماع الذي يُدرَّسونه كان وسيلة للسيطرة على المجتمع والتلاعب به، وليس وسيلة لفهمه بهدف تغييره. وفي خضم ذلك، اكتشفوا علم اجتماع ثوريا. رفضوا المكانة المخصصة لهم في الهرم البيروقراطي الكبير؛ مكانة "الخبراء" في خدمة المؤسسة التكنوقراطية، المتخصصين في "العامل البشري" في المعادلة الصناعية الحديثة. وأثناء ذلك، اكتشفوا أهمية الطبقة العاملة".

في 2 مايو/ أيار 1968، انتقلت شعلة الثورة الطلابية من الضواحي إلى قلب العاصمة باريس مخترقة أسوار جامعة السوربون العريقة، لكن النخبة السياسية وفي مقدمتها رئيس الوزراء - آنذاك - جورج بومبيدو الذي آثر أن يزور أفغانستان، لم يكونوا يدركون أن حراك الطلبة سيؤدي إلى ولادة لحظة سياسية جديدة انتهت باستقالة الرئيس الفرنسي شارل دوغول رغم شرعيته الانتخابية والتاريخية بصفته رمزا للتحرر ضد النازية في الحرب العالمية الثانية.

وإذا كانت "ثورة مايو" قد ألهمت حركات احتجاجية مدفوعة بالمد اليساري في أوروبا والعالم، فإنها أحيت ممارسة صحفية جديدة متأثرة بانخراط علماء اجتماع في نقد النظام الرمزي لـ "التقاليد المرعية" المتولد عن تطور الرأسمالية في وسائل الإعلام.

إذا كانت "ثورة مايو 1968" بفرنسا قد ألهمت حركات احتجاجية مدفوعة بالمد اليساري في أوروبا والعالم، فإنها أحيت ممارسة صحفية جديدة متأثرة بانخراط علماء اجتماع في نقد النظام الرمزي لـ "التقاليد المرعية" المتولد عن تطور الرأسمالية في وسائل الإعلام.

يومها، وجدت النخب الأكاديمية ومعها الصحفيون أنفسهم أمام واقع معقد لا يمكن تفسيره بالأدوات التقليدية (2) أو بالمقالات السريعة القائمة على الرأي النخبوي المتعالي عن تعقيدات المجتمع، لاسيما وأن الحراك الطلابي تطور بسرعة واتخذ منحى "ثوريا" لا يخلو من لحظات عنف شديدة لدرجة أن عالم اجتماع مرموقا مثل رايمون آرون كتب (3) في مقالة أصبحت مرجعية Après la tempête (بعد العاصفة): " لم يتوقع أحد قبل شهر قط ما حدث؛ لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة ولا نواب البرلمان ولا الحزب الشيوعي ولا النقابات ولا كاتب هذه السطور نفسه".

في الفترة التي سبقت الثورة الطلابية، كانت الممارسة الصحفية السائدة في فرنسا مشغولة بمعركة الرأي في صفحات الصحف السياسية والثقافية، بينما كان الغضب ينمو في الهوامش وداخل الفضاءات الطلابية دون قدرة وسائل الإعلام على رصد مؤشرات غضب شعبي ضد "السلطة الأبوية" وذلك الشكل من السلطة الذي برز بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

بمعنى آخر؛ إن سيادة الرأي و"طغيان الاتصال" كما وصفه مدير "لوموند ديبلوماتيك" السابق إغناسيو رامونييه في كتابه أغفل حضور الميدان في الصحافة؛ ففي البحث الميداني يكون الصحفي ملتصقا أكثر بالواقع وأقدر على إنتاج معرفة تحترم شروط "الحقيقة الموضوعية". وفي مقابل القصاصات السريعة التي توصف بالمكتبية، فإن الصحفي في الميدان يجمع ويحلل ويفسر ويوضح ويشكك في الأحكام الجاهزة ويعيد تأويلها ضمن سياقاتها، ويلبس في الكثير من الأحيان عباءة عالم الاجتماع لشرح الظواهر المعقدة مثل الهجرة والحراكات الاحتجاجية والتدين في المجتمع وطبيعة العلاقات الاجتماعية وعلاقات القوة فيه.

الميدان والحقيقة الموضوعية

بعد ظهور الإنترنت، وخصوصًا مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، تضخمت الأدبيات حول هذه التطورات التكنولوجية الطارئة على العمل الصحفي؛ من تراجع في المعايير المهنية وتجريد الممارسة الصحفية من قيمتها في العمق والمساءلة، دون أن تنعكس المقاربات النقدية على عمل الصحفيين أو تطوير وسائل الإعلام لأساليب إنتاج المعرفة الصحفية.

يتضمن "صك الاتهام" الموجه إلى الصحافة في عصر الإنترنت سعيَها نحو السرعة والتحول إلى "سلعة" رأسمالية قائمة على منطق السوق، والاتجاه نحو الترفيه والارتهان للأجندات الاقتصادية للشركات الكبرى وخضوع قادة غرف الأخبار للنخب السياسية. لكن الكاتب الفرنسي سيرج حليمي مؤلف كتاب "الحراس الجدد" يجادل بأن الإنترنت لم يكن هو من دمّر الصحافة، بل إنها كانت بحسبه " تتعثر منذ فترة تحت وطأة إعادة الهيكلة، والمحتوى المدفوع بالتسويق، وازدراء قراء الطبقة العاملة، وتحت تأثير المليارديرات والمعلنين. لم يكن الإنترنت هو من روّج لأكاذيب الحلفاء خلال حرب الخليج الأولى (1991) أو أكاذيب الناتو خلال صراع كوسوفو أو أكاذيب البنتاغون خلال حرب العراق. ولا يمكننا لوم الإنترنت على عجز وسائل الإعلام عن نشر انهيار بنوك الادخار في الولايات المتحدة عام 1989 وانهيار الدول الناشئة بعد ثماني سنوات" (4).

ضمن هذا النقاش حول سلطة الصحافة الذي تغذى بنتائج الحرب العالمية الثانية وتطوِّر علوم الاتصال بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت تجارب رائدة في أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية تتجاوز الوظيفة التقليدية في الإخبار إلى تفسير الأحداث وفهم المجتمع وتحسين جودة التغطية الإعلامية ودقتها وتوفير السياقات الضرورية لتأطير الأحداث. مع ذلك، ظل التوجس سائدا في العلاقة بين الصحافة كمجال يسعى إلى بناء الحقائق بوضوح وتركيز واختزال بالاعتماد على السرد، والعلوم الاجتماعية والإنسانية كحقل يميل عادة إلى التجريد والتحليل النظري واحترام "المسافة السوسيولوجية".

وبالمعنى الذي ألمحنا إليه سابقا، فإن مصدر "سوء الفهم" الأساسي يتأسس على الأسئلة التالية: هل للصحافة موقف في النقد الاجتماعي والسياسي والثقافي؟ هل ماهيتها وصفية إخبارية معيارية لا تحيد عن تقاليدها في الإخبار أم إنّ ما يعني الصحفي مثلما يكتب عبد الله العروي في "من ديوان السياسة" - هو الجواب لا المرجعيات، الخلاصة لا المقدمات. وبدون مقدمات هل يفهم الجواب؟ (5)

في سنة 2014، كنت بصدد إنجاز تحقيق في منطقة كلميمة جنوب المغرب حول موضوع تعذيب سكان المدينة سنة 1981 بسبب اتهام السلطة لهم بعصيان أوامر الملك الراحل الحسن الثاني بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية والتمرد على السلطة المركزية بعدما "نُحتت" عبارات على أبواب المدينة تستهجن القرار.

هل للصحافة موقف في النقد الاجتماعي والسياسي والثقافي؟ هل ماهيتها وصفية إخبارية معيارية لا تحيد عن تقاليدها في الإخبار أم إنّ ما يعني الصحفي مثلما يكتب عبد الله العروي في "من ديوان السياسة" - هو الجواب لا المرجعيات، الخلاصة لا المقدمات. وبدون مقدمات هل يفهم الجواب؟

بدا الأمر في الوهلة الأولى، وبعد جمع الشهادات، أن القضية - من الناحية الصحفية - واضحة وبسيطة: سكان يحتجون على القرار والسلطة "تؤدبهم". لكن مراجعة دقيقة لتاريخ علاقة المنطقة بالسلطة المركزية تنسف هذا الاختزال، وتقدم سياقا تاريخيا جديدا يقلب زاوية المعالجة.

تبعد مدينة كلميمة عن العاصمة الرباط - حيث كنت أشتغل - ثماني ساعات تقريبا، ولعله من المثالي إنجاز قصة دون الحاجة إلى النزول إلى الميدان وتحمل مشقة نصف يوم في الطريق وتكاليف إضافية على المؤسسة، والحال أني كنت قد حصلت على الشهادات والمصادر وبعض تصريحات سكان المدينة ممن عايشوا الأحداث إضافة إلى تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة التي عالجت موضوع الذاكرة الجماعية.

لقد ساعدت ملاحظة بسيطة أدلى بها أحد ضحايا التعذيب سنة 1981، تتعلق بمقاطعة سابقة لاستفتاء تمديد الولاية البرلمانية لتصبح 6 سنوات بدل 4 -اقترحته الدولة وعبأت كل الوسائل لإقراره - على تغيير زاوية المعالجة من "كشف معاناة الضحايا" إلى التنقيب عن الجذور التاريخية التي تسعف في فهم دوافع تعذيب السلطة لمواطنين بطرق قاسية جدا.

بدا الأمر في الوهلة الأولى، وبعد جمع الشهادات، أن القضية - من الناحية الصحفية - واضحة وبسيطة: سكان يحتجون على القرار والسلطة "تؤدبهم". لكن مراجعة دقيقة لتاريخ علاقة المنطقة بالسلطة المركزية تنسف هذا الاختزال، وتقدم سياقا تاريخيا جديدا يقلب زاوية المعالجة.

هل يمكن للصحافة بطبيعتها الاختزالية والسريعة والمحكومة بهاجس اقتصادي أن تتحمل هذا النمط الجديد من المقاربة التاريخية التي لا تتسامح مع أنصاف الحقائق، وهو نمط مرتبط بالتركيز على معاناة الضحايا لا المتسببين بها؟

بالنسبة لي كان إبراز هذه الخلفية التاريخية المتمثلة في سيطرة مزاج مضاد للسلطة في المدينة ضروريا لأربعة أسباب رئيسية:

- إن التحولات المعاصرة في عالم الصحافة تعطي مكانة متزايدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية لتأطير القصص في سياقاتها غير المجتزأة وتبني معرفة جديدة تتجاوز ما هو معروف وعام حول الموضوع.

- الهدف الرئيس هو تجاوز النظرة التقليدية التي تنظر إلى العلوم الاجتماعية باعتبارها معرفة أكاديمية معقدة ومجردة ونخبوية، وفي مقابل هذه الرؤية من المهم أن نبين للجمهور إلى أي مدى يمكن أن تفيد هذه المعارف في تجويد القصص الاستقصائية على وجه التحديد.

- يكتسب الميدان في الصحافة قيمة جوهرية تنتمي إلى صميم المهنة وتقاطعها مع العلوم الاجتماعية والإنسانية في البحث عن الحقيقة الموضوعية؛ لأنه يساعد على معالجة الأحكام المسبقة وربما العثور على حقائق بديلة وجديدة قد تتناقض كليا مع تحيزات الصحفي، أو تؤسس لمعرفة جديدة.

- العلاقة بين الصحافة والعلوم الاجتماعية أو الإنسانية لا يجب أن تؤطَّر في ثنائية الانفصال أو الاتصال أو بصفتهما مجالين (وليس حقلين لأن الصحافة تصنف ضمن العلوم الاجتماعية)، إنما النظر إلى الصحافة كمهنة متطورة تقاوم الرؤية الرأسمالية للمعلومات وتسليع الأخبار والقيم المعرفية التي تنتجها، وهي بحاجة إلى أدوات العلوم الاجتماعية لتفسير ظواهر سمتها التعقيد والتشابك.

وهكذا كنت حريصا على الإشارة بوضوح في مقدمة التحقيق إلى هذه الخلفية التاريخية ولو بشكل مقتضب: "ولأن من طبائع المخزن أنه لا ينسى، فقد ألفى الفرصة ملائمة لتصفية حسابات قديمة مع بعض "الثوار القدامى" الذين قاطعوا استفتاء تمديد الولاية البرلمانية لتصبح 6 سنوات بدل 4 سنوات، وبعدها قادوا حملة واسعة وشرسة للتصويت بـ "لا" على الاستفتاء المتعلق بتخفيض سن رشد ولي العهد. وعلى هذا النحو، اعتقل واختطف العشرات من أهل المدينة في السنة نفسها ومورست في حقهم مختلف صنوف التعذيب والتنكيل (الصعق الكهربائي وبتر الأصابع والتجويع) خلال أيام عيد الأضحى من سنة 1981" (6).

مثل هذا التأطير التاريخي للأحداث لا يساعد فقط في تنوير الجمهور بحقيقة ما جرى وربط شهادات الضحايا بالأحداث التاريخية، بل يحاكم الجناة ويشرح الطبيعة الانتقامية للسلطة في تلك الأيام الصعبة من العلاقة المتوترة بين الدولة والمجتمع.

لا يمكن اعتبار مجرد لجوء الصحفيين إلى الاقتباس من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية شرطا لتحقيق الدقة والجودة، بل إنها قد تفضي إلى التضليل ومساندة سرديات منحازة والدفاع عن روايات قادمة من السلطة. وقد أظهرت تغطية حرب الإبادة الجماعية في فلسطين كيف يسهم التلاعب بالمعلومات التاريخية في تكريس رواية الاحتلال وإحقاق "الوعد اليهودي" وأن فلسطين كانت أرضا خالية..

قد لا يؤدي العمل الصحفي الميداني الملقح بالعلوم الاجتماعية دائما إلى بناء الحقائق الموضوعية وتحسين زوايا المعالجة إذا كانت المقاربات الاجتماعية أو الإنسانية سطحية أو مبتورة أو خاضعة للتأويل الأيديولوجي وانحيازات الصحفي أو لضغوط المجتمع أو قمع السلطة كما هو الحال في العالم العربي. لذلك لا يمكن اعتبار مجرد لجوء الصحفيين إلى الاقتباس من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية شرطا لتحقيق الدقة والجودة، بل إنها قد تفضي إلى التضليل ومساندة سرديات منحازة والدفاع عن روايات قادمة من السلطة. وقد أظهرت تغطية حرب الإبادة الجماعية في فلسطين كيف يسهم التلاعب بالمعلومات التاريخية في تكريس رواية الاحتلال وإحقاق "الوعد اليهودي" وأن فلسطين كانت أرضا خالية..

إن سعي الصحافة للاقتراض من أدوات العلوم الاجتماعية والإنسانية لا ينبغي أن يفهم بوصفه توجّها معرفيا أو تقنيًا، بل يجب أن يقرأ في سياق التوتر الدائم بين ممارسة وظائف الصحافة الأساسية في مراقبة السلطة ومساءلتها ونقدها، وبين التحديات السياسية والاجتماعية التي تَحدّ ذلك. فالاقتراب من هذه الأدوات يجب أن يكون في جوهره نابعًا من الانحياز إلى المعرفة النقدية المضادة القادرة على زعزعة روايات السلطة السائدة بكل أشكالها، وتحقّق "الأثر" المرجو بمفهومه الصحفي.. ويمكن هنا استدعاء ملاحظة بيير بورديو حول "الحقل" أو "العادة"؛ حيث يميل الصحفيون إلى الحفاظ على الوضع القائم ومقاومة التغيير؛ بسبب التأثر بالبنى السائدة للمؤسسات الثقافية والضغوط السياسية والاقتصادية التي تتحكم بالإعلام.

لذلك، فإنه ينبغي النظر إلى وظيفة العلوم الاجتماعية في تقاطعها بالصحافة من باب أنّ وظيفتها هي خدمة المجتمع وليس السيطرة عليه.

المصادر: