كلّ ما أذكره في الفترة القصيرة التي سبقت 11 سبتمبر 2001، هو أننا كنا في موسم شحيح للغاية بالأخبار والقصص الصحفية. ففي شهر أغسطس ومطلع سبتمبر، مررنا كصحفيين بفترة هي الأكثر شحًا بالأحداث على الإطلاق. عمليًا لم ينشغل أحد إلا بقصّة إخبارية واحدة فقط للاستهلاك والتدوير اليومي في شبكات التلفزة الأمريكية، وهي قصة تشاندرا ليفي، الفتاة التي عملت متدربة في المكتب الفيدرالي للسجون في العاصمة واشنطن، وكانت على علاقة عاطفية مع أحد أعضاء الكونغرس من كاليفورنيا، واختفى أثرها، وشغلت قصتها الرأي العام الأمريكي طيلة شهور عديدة. ففي كل يوم في شبكة "سي بي أس" الإخبارية، وعلى مدى فترة طويلة، لم يكن هناك سوى ملاحظة وحيدة في السجلّ اليومي للمهام الرئيسية: "اليوم يتوفر الطاقم مع الكاميرا أمام منزل تشاندرا ليفي". لم تكن ثمّة قصة سوى قصتها. عدا عن ذلك، بدا كل شيء في أغسطس رتيبًا هادئًا. الجميع في إجازة الصيف، ذلك الصيف الذي سيحمل معه عمّا قليل كارثة قاتلة.

لم تكن الجزيرة الإنجليزية قد انطلقت بعد في ذلك العام، ولم يكن لدينا سوى مكتب صغير في واشنطن العاصمة، بمراسل واحد، وكنت أنا الثاني. فريق صغير، لقناة لم تكن معروفة لدى العديد من المسؤولين الأمريكيين الذين بالكاد كانوا يحسنون نطق اسم "الجزيرة" آنذاك.

أعتقد أني صنعت التاريخ في ذلك اليوم، إذ كنت أول شخص يخبر الجزيرة بالواقعة. أذكر أني دخلت بهو مبنى الصحافة الوطنية (National Press Building)، حيث اعتدت أن أكون أول من يصل إلى المكتب، بعد الثامنة صباحًا بقليل.

نصبت في البهو ثلاث شاشات تلفاز بجانب مكتب الاستقبال وأمن المبنى، وعلى إحدى الشاشات، رأيت بداية اللقطة المباشرة التي عرضت على أحد البرامج الصباحية، حيث تظهر الطائرة الأولى وهي تضرب مبنى مركز التجارة العالمي، البرجين التوأم، وكان الافتراض الأولي، الذي أدركته من تعليقات من تسمّرت أنظارهم نحو الشاشة حولي، أن ما حصل قد يكون حادثًا، ولكنه بلا شكّ حادث شديد الفظاعة.

ذهبت من فوري عائدًا إلى المكتب واتصلت بالدوحة، وقلت لهم: "أيها الزملاء، وقعت حادثة هنا، ويظهر أنها فظيعة، يمكن أن تتابعوا البث المباشر من "سي بي أس"، وهكذا تسنى للجزيرة نقل مشهد الضربة الثانية، بسبب ذلك الاتصال المبكّر، وإلا لتأخرت تغطية الشبكة للحادثة.

أما بقية الحكاية، فمحض تاريخ.

كأنه مشهد سينمائي

حين ضربت الطائرة الثانية البرج، ضربتني أنا صدمة بالغة. كنت على الهاتف مع الزملاء في الدوحة، ورحت أقنع نفسي بأن ما حصل لا يمكن أن يكون هجومًا إرهابيًا.

كنت على الهواء [عبر الهاتف]، أقول: "قد يصعب تصديق ذلك، ولكن ربما تكون مشكلة تقنية كارثية قد حصلت"، وأشرت إلى أن الطائرتين مزودتان بأحدث التقنيات التي تنبه طاقم الطائرة في حال وجود أية عوائق أمامه، كجبل أو مبنى طويل، وربما قد تعطّل هذا النظام. لم أكن قادرًا على تصديق أن الحادثة قد تكون متعمّدة. في تلك اللحظات الأولى، كنت المراسل الوحيدة في المكتب، وكنت أنقل الحدث إلى الجزيرة عبر الاتصال الهاتفي، إذ تعذّر حينها النقل عبر الكاميرا. وبدأت رغم ذلك الأسئلة تنهال على الهواء، حول كل تلك الشائعات التي انتشرت عن الحادثة، وما إذا كان مبنى وزارة الدفاع قد تعرض للهجوم، أو إن كان هنالك استهداف للبيت الأبيض.

كان مكتبنا على بعد عدة مبان وحسب عن وزارة الدفاع، ولكن لم يتسنّ لي مغادرة المكتب في اللحظات الأولى عقب الحادثة. ثم حين خرجت إلى الشارع، بدا المشهد وكأن القيامة قد قامت، والعالم قد آذن بالانتهاء.

لن أنسى ذلك اليوم أبدًا: الذعر الظاهر على وجوه الناس وهم يسيرون في ذهول تام، وحركة السير باتجاهٍ واحدٍ هربًا من مركز المدينة، ثم صعدت أدخنة قرب مبنى البنتاغون بعد تعرضه للهجوم.

كانت تلك أوّل مرة -وآمل أن تكون الأخيرة- أرى فيها مثل ذلك الهلع بين الناس. كان أمرًا يعجز المرء عن تصديقه، كأنه بلا مبالغة، مشهد سينمائي خيالي من أحد تلك الأفلام التي تصوّر نهاية العالم. مركبات الإسعاف والإطفاء والطوارئ تأتي من كل حدب وصوب، من كل نوع وحجم، حتى أني تفاجأت أن لدى خدمات الطوارئ هذا القدر المتنوّع من المركبات، من شتّى الأحجام والمواصفات.

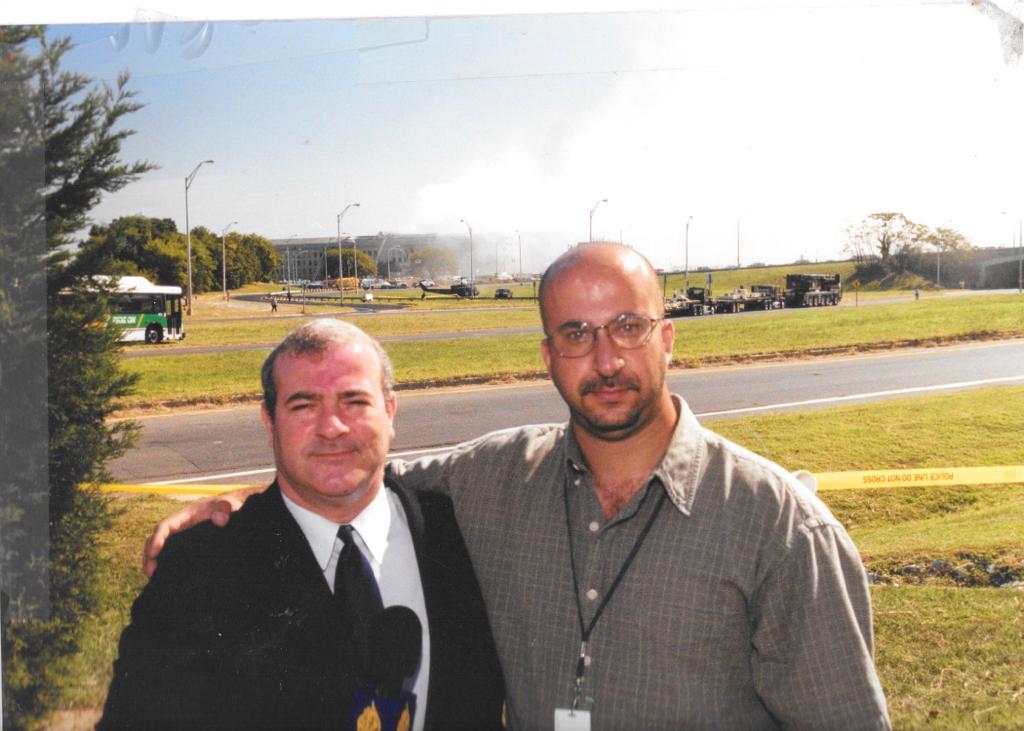

بعدها استجمعت تركيزي واستعدت توازني بعد الصدمة وانطلقت باتجاه وزارة الدفاع للتحقق من الشائعات حول تعرضه للهجوم، ثم قيل إن طائرة أخرى قد اتجهت نحو مبنى الكونغرس لضربه، إلا أن ذلك لم يحصل. وصلت في وقت لاحق من ذلك اليوم إلى البنتاغون، وصورت بعض اللقطات المباشرة هناك والأدخنة ما تزال تتصاعد من المكان وتملأ السماء برائحتها التي أذكرها جيدًا حتى اليوم.

صعدت بسيارة أجرة مع المصوّر، باتجاه البنتاغون، وهو المكان الوحيد في واشنطن العاصمة، ولله الحمد، الذي تعرض للهجوم. ومن عجائب الصدف التي أذكرها، أن السائق الذي أخذنا هناك، كان ملتحيًا، ولم أعرف أصوله من أين، باكستانية أو أفغانية.

أوقفتنا نقطة تفتيش نصبتها شرطة ولاية فيرجينيا على الطريق السريع في طريقنا إلى البنتاغون، وذلك لأن مقرّ البنتاغون كائن في الواقع في حدود ولاية فيرجينيا. سألَنا الضابط: "إلى أين أنتم ذاهبون؟"، فأجبناه بأننا ذاهبون إلى البنتاغون! لاحظت وجه الضابط وهو يكتسي بريبة واضحة حين سمع الجواب، ولكنه سمح لنا بالمرور ومتابعة الطريق.

قبل الحرب الحتمية

دار في نفسي صراع بين المهنيّ والشخصي في تلك اللحظات. كنت شديد القلق على ابنتي التي كانت على مقاعد الدراسة، على أبواب الثانية عشرة من العمر. حاولت عبثًا الاتصال بزوجتي كي تذهب إليها وتأخذها من المدرسة، لكن كل المحاولات ذهبت سدى، لأن خطوط الهاتف كانت ضعيفة بشكل لا يصدق بسبب الضغط الهائل على الشبكة، فالجميع على الهواتف يتصلون ببعضهم البعض، بسبب الذعر الذي هزّ المدينة بأسرها.

كما أنه لم يكن لديّ أدنى فكرة عن الطريقة التي سأغطي بها تلك الأخبار. في البداية لم أستطع الحديث أكثر من دقيقة واحدة في كل مرّة، وأنا أحاول أن أستوعب وحسب تلك الصدمة الهائلة. لقد فاق الأمر كل تصوّر.

شعرت بأن ذهني مشغول للحد الأقصى، فأنا قلق شخصيًا على أسرتي الصغيرة، وخائف أيضًا مما كان يحصل. لكن بمجرد أن تكشّفت لي حقيقة أنني أمام قصّة كبرى، في أعقاب عمل إرهابي، أدركت أننا جزء من يومٍ سيختلف العالم من بعده، وأن آثاره ستكون عميقة على مستوى الولايات المتحدة وخارجها، وعرفت أننا ذاهبون إلى حرب، أو أن الولايات المتحدة بالأحرى ذاهبة قطعًا إلى حرب جديدة.

أدركت أيضًا، على الصعيد المهني، أنني أمام فترة صيف حافلة للغاية، بخلاف أي موسم صيفي مرّ علينا في هذه المهنة من قبل، وأنه لن يكون بعد ذلك التاريخ أي يومٍ بلا أخبار ساخنة، حتى أجل معلوم.

أن تصبح جزءًا من القصة

تغيرت حياتي كثيرًا بعد 11 سبتمبر، على المستويين الشخصي والمهني على السواء.

في نوفمبر، تعرضت للاعتقال في تكساس. فلاديمير بوتين كان أول زعيم دولة أجنبية يزور الولايات المتحدة بعد الهجوم، وكان بصدد اللقاء بالرئيس الأمريكي جورج بوش في مزرعته الكائنة في كراوفورد في تكساس. فتوجهت أنا هناك، وكان مكتب الجزيرة بطبيعة الحال قد قام بالترتيبات والحجوزات اللازمة، باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمكتب التي تحمل اسم "الجزيرة".

في تلك الفترة، حضر اسم "الجزيرة" بشكل أوسع داخل الولايات المتحدة، بسبب تغطية الشبكة للحرب على أفغانستان في أعقاب الهجوم. قبل ذلك كان من الصعوبة بمكان أن نلفت الانتباه ليتحدث الناس إلينا، فقد كنت شبكة صغيرة غير معروفة محليًا، حتى أن الاسم كان مربكًا للعديدين عند سماعه لأول مرّة.

سافرت بالطائرة إلى هيوستن، ومنها انطلقنا بطائرة صغيرة إلى مطار قرب كراوفورد في تكساس، وهو أقرب مطار إلى مزرعة بوش. هبطنا في ذلك المطار الصغير، ثم توجهنا إلى مكتب تأجير السيارات، فحصلت على المفتاح من الموظفة هنا، وقالت لي: "تفضّل، السيارة على الطرف المقابل من الشارع".

لكن، وفور خروجي نحو السيارة، رأيت شرطيين يتحدثان إلى تلك الموظفة، ثم لاحظت أنهما يتجهان نحوي، وطلبا مني أن أتوقف في مكاني وأنتظر. حدث ذلك يوم أربعاء، وكان يفترض بي أن أكون جاهزًا يومها في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي للظهور في بث مباشر على نشرة الساعة الحادية عشرة ليلًا بتوقيت الدوحة.

سألتهما: "لمَ عليّ أن أنتظر؟"، فأخبراني بأن عليّ أن أنتظر وصول ضباط الخدمة السريّة، ثم أوضح لي أحدهما قائلًا: "هنالك شبهة بأن ثمة ما يربط البطاقة الائتمانية التي استخدمتها بأفغانستان". فقاطعته وقلت: "عفوًا؟ على حد علمي فإن الملا عمر لا يتعامل مع الأمريكان إكسبريس"، وهو شركة البطاقات الائتمانية التي يتعامل معها مكتب الجزيرة.

كل ما حصل يومها هو أن السيدة في مكتب تأجير السيارات قد رأت اسم "محمد" على البطاقة، وفي المعلومات اسم "الجزيرة"، والتي ارتبطت بذهنها بأفغانستان، فأبلغت الشرطة، فأتوا إلي، واحتجزوني، من باب التحوّط. كانت المسافة بين المطار والمزرعة حوالي 65 كم، ومع التأخر الحاصل، اضطررت للاتصال بالمكتب وأخبرت مدير المكتب بأنني لن أتمكن من الخروج على المباشر من كراوفورد.

وهكذا أصبحتُ قصّة

نشرت الجزيرة خبرًا عاجلًا يفيد بأن مراسلها محتجز في الولايات المتحدة. في تلك الأثناء، كان حشد من المراسلين متواجدين في مزرعة عائلة بوش، لتغطية زيارة بوتين إلى الولايات المتحدة، كأول زعيم أجنبي يزور البلاد بعد التفجيرات. لكن الأنظار اتّجهت إلى ذلك الخبر العاجل، حول شخص يدعى "محمّد"، جرى احتجازه في المطار وهو في طريقه إلى المزرعة حيث سيجري ذلك اللقاء المهمّ.

بعد مضي أكثر من ساعتين، وصل ضباط من الخدمة السريّة، ودار بيني وبينهم حوار مثير. لحسن حظي أن زوجتي كانت قد ألحّت علي صبيحة ذلك اليوم قبل خروجي إلى العمل أن آخذ معي جواز السفر الأمريكي، رغم أنها رحلة داخلية. لكنها اقترحت أن يبقى الجواز معي، من باب الاحتياط، وقد تبيّن أنّها على حقّ.

أظهرت لهم جواز سفري الأمريكي، وظننت أن الأمر سينتهي بمجرّد أن يتأكدوا من هويتي، لكنهم بدل ذلك راحوا يتصفحون الجواز ليعرفوا الدول التي قمت بزيارتها وحصلت على تأشيرة للدخول إليها، وكان من ضمنها تونس، التي زرتها عام 1994 لتغطية قصة لصالح "فويس أوف أمريكا"، التابعة وقتها لوزارة الدفاع الأمريكية. سألوني عن تلك الزيارة التي قمت بها قبل سبع سنوات من الهجوم، وعن سببها، وعندها جنّ جنوني ورددت بغضب: "أنا مواطن أمريكي، وقد تحققتم للتوّ من جوازي وهويتي، ثم إن حكومتكم هي التي أوفدتني إلى تونس!".

في نهاية المطاف، اصطحبوني إلى المزرعة حيث ستعقد القمة بين بوش وبوتين، وعند وصولي تعامل معي الحاضرون من الصحفيين باهتمام كبير، كأني نجم والجميع يرغب بفرصة للحديث معي! شعرت لبضع ساعات بأني أكثر أهمية حتى من بوتين! وكأن لسان حال الحاضرين يقول: "وأخيرًا، وصل محمّد إلى المزرعة!".

بعد تلك الحادثة بسنوات، تلقت ابنتي دعوة من البيت الأبيض ضمن برنامج للتواصل يهدف إلى توجيه رسالة إلى الجالية المسلمة في الولايات المتحدة بأن المؤسسة الرسمية الأمريكية لن ترضخ لموجة "الإسلاموفوبيا". في الواقع، لقد بذلت إدارة بوش جهدًا استثنائيًا في بعض المنعطفات من أجل إثبات أنها ليست مناهضة للمسلمين. وقد استضاف البيت الأبيض ابنتي، وتقدم نحوها بوش، وهي فتاة صغيرة ترتدي القفطان المغربي، فسألها: "كيف حالك؟"، فأجابته: "لقد اعتقلتم والدي!"، فقدم اعتذاره إليها. وما زلت أحتفظ بالصورة التي جمعتها مع بوش.

محمّد ولكن "لا شيء يدعو للخوف"

لذلك اليوم، 11 سبتمبر، أثر عميق على حياتي الشخصية والمهنية. كان من ضمن ما تغيّر، طريقة التعاطي مع اسم "محمّد، وكيف أنني شعرت مضطرًا لوهلة بأن أثبت لمن ألتقي بهم بأنني "جيّد"، بخلاف الصورة التي لديهم عمّن يحملون هذا الاسم، وهذا بالرغم من أنني مواطن أمريكي، أتمتع بالمواطنة الأمريكية منذ فترة طويلة قبل تلك الأحداث، وأعمل في الوسط الصحفي في الولايات المتحدة منذ وقت طويل.

كانت مسألة "غوانتامو" من أبرز القضايا الكبرى الشائكة، وكنت أحد الصحفيين القلائل الذين أتيحت لهم فرصة زيارة ذلك السجن. خلال إحدى زياراتي هناك عام 2004، أجريت مقابلة مع الجنرال المسؤول عن المنشأة. كان علينا عبور الخليج، للوصول إلى المنشأة، حيث يفصل الماء بين المكان الذي مكثنا فيه، وبين المعتقلات. وأثناء الانتظار، تبادلنا أطراف الحديث مع مجموعة من الزملاء من وسائل إعلام أمريكية مختلفة، وقلت لهم: "في هذه الجزيرة الكثير من المحمّدات، ولكني المحمّد الوحيد الذي دخل إليها وهو يضمن الخروج منها".

وأذكر أن زميلي من نيويورك تايمز قال حينها: "محمد، هل تسمح لي أن أضمّن ما قلته في مادتي؟"، فلم أمانع بالطبع. كانت تلك هي الظروف التي أحاطت بالعمل حينها، والحساسيات التي تركت أثرها الشخصي عليّ، بمجرّد أني أحمل اسم "محمّد"، في أعقاب 11 سبتمبر.

إليكم موقفًا آخر. كنت في أحد الأيام في مطار دالاس، في رحلة عمل لتغطية قصة ذات علاقة بالتفجيرات، وقد تحوّل السفر بالطائرة إلى معضلة حقيقية وقتها، بسبب التشديدات الأمنية غير المسبوقة: "اخلع حذاءك، اخلع الجورب، لا يمكن اصطحاب الماء، هذا ممنوع، وذلك غير مسموح..."، إجراءات خانقة فقدت معها أمريكا الكثير من أريحيتها المعهودة.

على أية حال، وأنا مع المصوّر في طابور الانتظار الطويل، رأيت بعض موظفي المطار يساعدون امرأة على كرسي متحرك للعبور من جهتي، وبسبب الضوضاء وارتفاع الأصوات في المطار، لم أتمكن من سماعهم وهم ينادون عليّ كي أفسح الطريق للمرأة على الكرسي، وعندها لفت المصور انتباهي وناداني: "محمد!"، وعندها، أقسم لكم، التفت الجميع من حولنا عند سماع الاسم، مشدوهين، كأنهم يقولون: كيف يمكن أن نسافر على متن طائرة فيها "محمّد"؟!

على الصعيد المهني، كانت القصة نادرة بكل ما تعنيه الكلمة. فالحكومة الأمريكية أقدمت على خطوات وإجراءات غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية، من اعتقال للأشخاص بلا اعتبار للقانون أو التقاليد الأمريكية، بشكل ترافق مع صعود سريع في الخطاب اليميني المتطرف على وسائل الإعلام.

تلك كانت في تقديري بداية تجلّي الشرخ العميق في المجتمع الأمريكي. لم يحصل ذلك مباشرة، ولا مع بدء الحرب في أفغانستان، بل ربما حصل ذلك بشكل أوضح إبان غزو العراق عام 2003، حينها تسلل إلي شعور بأني في بلد مختلف غير الذي عرفته طيلة حياتي السابقة، وعرفت أن الوضع سيبقى على هذا النحو لفترة من الزمن.

كان الاستقطاب الحاصل يذكّر بأمريكا الحرب الأهلية، حيث تشعر بأن ثمة حاجزًا يفصل بين فئتين من الناس، يحول دون أن ترى فئةٌ أختها على الطرف الآخر، فيغدو الاتفاق على أية قضية ضربًا من المستحيل. وقد رأينا مثلًا كيف انعكس ذلك مؤخرًا على قضية اللقاحات، وقبل ذلك فيما يخص الحرب، حين دعم الديمقراطيون الحرب على أفغانستان، لكنهم عارضوا بشدّة غزو العراق، بينما علت أصوات الجمهوريين بالدعوة للحرب في البلدين، رغم أنهم أعرضوا صفحًا عن شأن أفغانستان ومستقبلها حتى الآن، ولأسباب سياسية.

لقد تغيّرت الولايات المتحدة تغيرًا عميقًا، وفي تقديري، فإن هذا التغيّر وما تبعه من شرخ في المجتمع هو أثر من ذلك اليوم، 11 سبتمبر، والذي غيّر العالم بأسره، بما أعقبه من حروب مكلفة وخسائر في الأرواح لم تتوقف.

تعلّمت طرح الأسئلة الصعبة

أهمّ ما تعلمته من تغطية أحداث 11 سبتمبر هو اتخاذ موقف فاحص ونقدي إزاء تصريحات الحكومة وبياناتها.

ففي الأيام الأولى للحرب في أفغانستان، قصفت الولايات المتحدة حفل زفاف ظنًا بأنه تجمّع للقاعدة، ما أدى إلى مقتل 40 مدنيًا بريئًا في مناسبة اجتماعية.

غطّت الجزيرة الخبر، وأذكر في تلك الفترة أننا أصبحنا في نظر الحكومة الأمريكية وكأننا أعداء، فبدأت ضدنا حملة يومية، وقد خلق ذلك تحدّيات جمّة بالنسبة إلي أثناء عملي كمراسل في واشنطن. لقد كنّا في نظر البعض "شبكة القاعدة"، أو شبكة "إرهابية".

ولم تبدأ هذه الصورة عن الجزيرة في الولايات المتحدة بالتغيّر إلا بعد أن انحسرت شعبية الحرب على العراق، وحينها بدأ الرأي العام الأمريكي ينظر إلى الجزيرة نظرة مختلفة.

كان من بين من هاجمَنا دونالد رامسفيلد، والذي انتقدَنا في برنامج تلفزيوني بسبب تغطيتنا لحادثة العرس الذي تعرض للقصف، كما هاجم الجزيرة مرّة بشكل مباشر أثناء التصوير، ملمحًا إلى أننا منحازون إلى الإرهابيين. عندها وجهت إليه سؤالًا: "سيد رامسفيلد، هل تتهمنا بفبركة تلك المشاهِد؟ هل تعتقد أننا اختلقناها؟"، فلم يعطِ جوابًا، وتابع تلقي الأسئلة من صحفي آخر.

ومع ذلك لم أفقد الشعور بأني أمارس عملي في وضع ديمقراطي. معدودةٌ هي الدول التي يمكن فيها لصحفي أن يواجه وزير الدفاع، وبلاده في حالة حرب، ويطرح عليه أسئلة صعبة في هامش من الحريّة ودون أن يخاطر بسلامته الشخصية. فهنا في الولايات المتحدة، يمكنك أن تواجه مسؤولًا حكوميًا من أعلى المستويات، دون أن تخشى أنّك لن تعود إلى بيتك!

لكن حتى في البلد الديمقراطي، يمكن بكل سهولة للصحفي، ولاسيما في سياق الحرب وتصاعد المشاعر الوطنية، أن يتحوّل إلى ناطق باسم الحكومة، دون أن يتخذ موقفًا نقديًا فاحصًا وباحثًا عن الحقيقة، وهو الموقف الذي حرصت على الالتزام المهني به.

وماذا عن الحياد؟

يصعب البقاء على الحياد، خاصة حين تصبح جزءًا من القصة، وتبدأ بالقلق على سلامتك الشخصية، وسلامة أسرتك، حتى في البلد الذي تقطن فيه.

لكن يبقى من الضروري إلى جانب المساءلة والتعاطي النقدي مع المعلومات الالتزام بالموضوعية، حتى بإزاء ما نفترض في الوضع الطبيعي أنّه "حقائق"، وذلك لأن ضحية الحرب الأولى هي الحقيقة.

فكثيرًا ما تتسلل إلينا الشائعات، خاصة في هذه الأيام التي فاقمت من هذه المعضلة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعني ضرورة اتخاذ موقف فاحص ليس عند التواصل مع صناع القرار وحسب، بل وحتى مع العامّة، فلا تدري من يحاول إلى التأثير على موقفك ورأيك. وتبقى مهمّة الصحفيّ قائمة في السعي لتمييز الحقيقة عن الزيف، وهي مهمّة تتطلب قدرًا هائلًا من المسؤولية والاتزان، لتحديد ما يلزم نقله إلى المشاهد من معلومات وأخبار وعلى أي نحو سينقلها.

![Palestinian journalists attempt to connect to the internet using their phones in Rafah on the southern Gaza Strip. [Said Khatib/AFP]](/sites/default/files/ajr/2025/34962UB-highres-1705225575%20Large.jpeg)