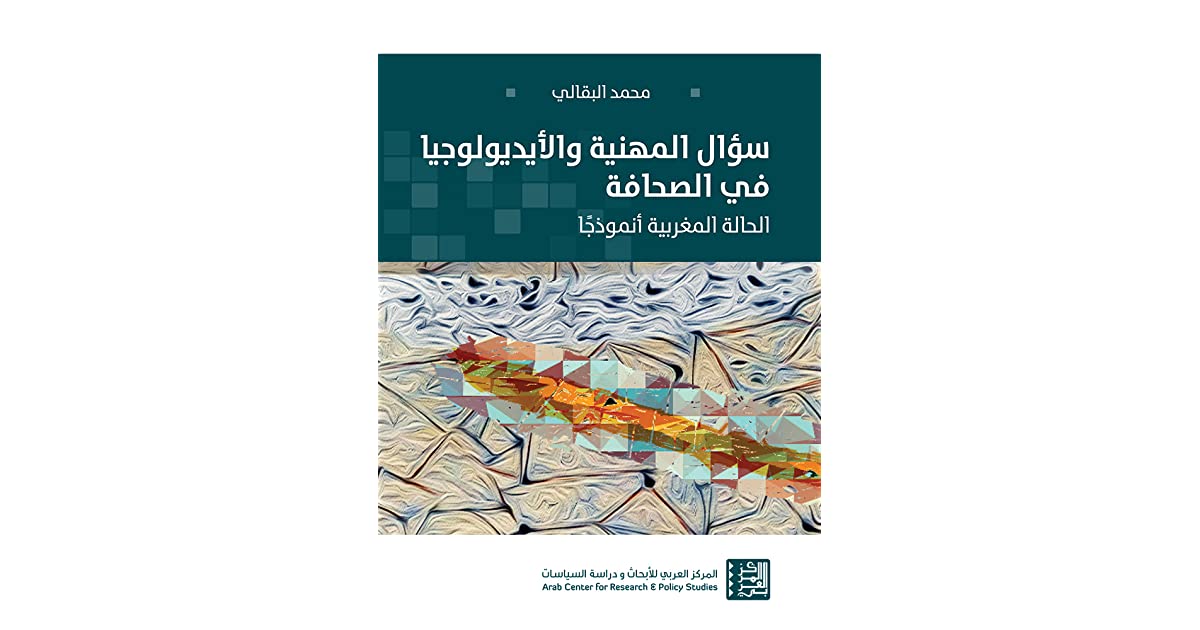

يسعى محمد البقالي (1) في كتابه "سؤال المهنية والأيديولوجيا في الصحافة: الحالة المغربية"، إلى سد فجوة بحثية في دراسات وأبحاث سوسيولوجيا مهنة صحافة في المنطقة العربية بشكل عام، والصحافة المغربية بشكل خاص. كما يركّز على دراسة مجتمع الصحفيين كفاعلين في صناعة الرسالة الإعلامية، بعيدًا عما سلكه باحثون كثر في دراسة آثار وسائل الإعلام، أو تحليل مضامين الرسائل الإعلامية.

ينطلق الكتاب من أسئلة كبيرة ما زالت بعض إجاباتها معلقة ومتذبذبة بين المهني والسياسي والقانوني والاجتماعي والثقافي، في بيئة صحفية وإعلامية معقدة ومركبة كما في المنطقة العربية، وفي المغرب تحديدًا. فمايزال هناك عسر في خروج تعريف واضح لمن هو الصحفي، خاصة مع الثورة التكنولوجية، التي كسرت عملية احتكار تداول المعلومات ونقلها، وخلقت منافسين للصحفي المهني، والمؤسسات الإعلامية على حد سواء.

يرصد الكتاب تأثير الدين والهوية، والعلمانية، والتحرر على الصحفيين المغاربة، وعلى مهنة الصحافة بشكل عام، بأدوات قياس كمية، عبر استجواب عينة مكونة من 400 صحفي مغربي يمثلون قرابة ربع الصحفيين المغاربة. ينتمي هؤلاء الصحفيون إلى 74 مؤسسة إعلامية مكتوبة ومرئية ومسموعة وإلكترونية. كما أجرى الكاتب ثلاثين مقابلة مع صناع القرار الإعلامي في المغرب لتعضيد الكتاب بالتحليل والتفسير.

نحاول في هذه القراءة استعراض أهم ما جاء في الكتاب من نتائج وخلاصات، نسردها بطريقة بعيدة عن نظريات علم الاجتماع وأقوال العلماء والمفكرين ونظرياتهم التي وردت في ثنايا الكتاب رغم أهميتها، وذلك لطبيعة المجلة وخصوصيتها.

يتألف الكتاب من أربعة عشر فصلًا تعالج أربع مقاربات سوسيولوجية: وهي مقاربة الهوية للصحفيين المغاربة وخصائصهم الديموغرافية والسوسيولوجية، ومقاربة المؤسسة وبيئة عمل الصحفي داخل مؤسسته ومسار التنشئة الاجتماعية والقيم المؤسسية، ومقاربة القيم المهنية التي تؤثر في ممارسة الصحفي لعمله اليومي والخط التحريري للمؤسسة، ومقاربة القيم الشخصية للصحفي وتداخل أفكاره ومعتقداته السياسية وغيرها في المنتج الإعلامي.

ويناقش الكتاب المعادلة التي تتحكم في انتقاء الرسالة الإعلامية والعناصر المؤثرة فيها بعيدًا عن الصورة النمطية للصحفيين بين "أبطال الحقيقة" و"تجار للكلمة" (ص 19-20).

سوسيولوجيا الإعلام

يتناول الفصل الأول "سوسيولوجيا الإعلام: النشأة والتطور"، السياق التاريخي البحثي لدراسة عملية الاتصال والتواصل من البوابة التقنية بحكم وجود أجهزة الراديو والتلفاز والمطبعة. وخلص إلى تطور "النظرية الرياضية للاتصال" المتمثلة في: مصدر المعلومة، المرسل، المستقبل، وصول الرسالة، والرسالة، والإشارة، والتشويش، واستقبال الرسالة. لكن البدايات الأولى لسوسيولوجيا الإعلام كانت مع لاسويل (2) في عام 1928، والتي لخصها في أسئلة قصيرة: من الذي يقول؟ وماذا يقول؟ وبأي وسيلة؟ ولمن يقول؟ وما التأثير الناجم عن ذلك؟ (ص 27).

تأثرت الدراسات الإعلامية بأجواء الحرب العالمية الثانية سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، فمثلًا تحليل المضمون ارتبط بالدعاية السياسية، وارتبطت آثار العنف والجنس في وسائل الإعلام بالتحولات الثقافية، فيما فرضت العوامل التجارية قياس آثار الرسائل الإعلانية على الجمهور. وتطورت البحوث لاحقًا لدراسة تأثير التلفزيون في أنماط حياة الأفراد والمجتمعات وعاداتهم وتقاليدهم (ص 28). فيما ساوى ماكلوهان (3) بين الوسيلة والرسالة في التأثير، "بأن كل وسيلة اتصالية تغير المحيط النفسي للمتلقي وتفرض على الفرد نمطًا معينًا من الإدراك والتفكير بدرجة لا نتوقعها" (ص 34). وقد حددت البحوث والدراسات تأثير وسائل الإعلام بثلاثة عناصر: الصدقية، والجاذبية، والقوة، لكن قياس حجم التأثير وحدوده صعبة، فالفرد عرضة لمؤثرات كثيرة ومعقدة ومتداخلة.

يحاول الكاتب أن يجيب في الفصل الثاني "سوسيولوجيا الصحفيين: الفرع المتأخر لسوسيولوجيا الإعلام" على أسئلة: من هم الصحفيون المغاربة؟ وما هي الأطر والسياقات التنظيمية والمؤسسية لعملهم؟ وما هي قيمهم الشخصية والمهنية التي يدافعون عنها؟ وما هي ارتباطات القيم بالمتغيرات السوسيولوجية؟ وما هي العناصر الرئيسة التي تشكل هوية الصحفيين المغاربة؟ (ص 18).

ويعزو الكتاب غياب تعريف محدد للصحفي إلى أن مهنة الصحافة لم ترسم لنفسها حدودًا واضحة؛ فهوية المهنة ملتبسة ومحط خلاف وتساؤل بشكل دائم. المشكلة أن مهنة الصحافة لا تستجيب إلى المعايير الموضوعة لتعريف المهن ومواصفاتها في سوسيولوجيا العمل والشروط الأربعة المحددة للمهنة، وهي: الحصول على شهادة علمية أو مهنية، واحتكار النشاط الذي تمارسه (فلا يسمح لغير أصحاب المهنة بممارستها)، إضافة إلى امتلاك ثقافة وأخلاقيات مهنية، وتشكيل مجموعة مهنية حقيقية وفعلية (ص 38).

إن أسقطنا هذه الشروط على مهنة الصحافة، فإننا نجدها لا تقوم على علم يتضمن نظرية شاملة، والصحفي ليس ملزمًا بالحصول على شهادة جامعية تثبت اكتسابه معرفة ما، ومزاولة المهنة لا تحتاج إلى إذن في كثير من البلدان. كما أنّ بعض الصحفيين ليسوا أعضاء في نقابات صحفية مهنية، وهذا يعني أن الكفاءة غير محددة بوضوح، والصحفي هو من يمارس المهنة في الميدان، وهذا لا يعني بالضرورة أن الصحفيين لا يملكون كفاءة، أو أن المهنة لا تحتاج إلى معرفة وقيم وأخلاقيات، بغض النظر عن التفاوت في تحديدها وأهميتها بين الصحفيين والمؤسسات (ص 39).

مع دخول القرن الحادي والعشرين تداخل عمل الصحفي مع الفرد العادي، وذلك مع رسوخ قيمة حرية التعبير واعتبارها حقًا إنسانيا أصيلًا. ووفق هذه القيمة فإن لكل إنسان أن يعبر عن رأيه بالكتابة، أو بالتصوير، أو بأي وسيلة أخرى، كما يمكنه أن يُنشئ وسيلة إعلام خاصة به. ولذلك يَعتبر البعض معايير السوسيولوجيا الوظيفية غير عملية عندما يتعلق الأمر بالصحفيين (ص 40). ويرى آخرون أن هذا الالتباس لا يشكل نقطة ضعفٍ في الصحافة، بل على العكس، فذلك يعزز من عناصر استمراريتها وتكيفها مع التطور والظروف.

يُعرف الصحفي في المغرب وفق المرجعية القانونية، التي تشترط أن يمارس المهنة بانتظام، وأن تكون الصحافة مهنته الرئيسة، وأن لا يكون عمله تطوعيًا، بل يتقاضى مقابله أجرًا. هذه الشروط القانونية لم ترسم حدودًا دقيقة للمهنة، ويكفي أن يعمل الصحفي في مؤسسة صحفية ليصبح صحفيًا مهنيًا، فلا شروط قبلية ولا بعدية، حتى البطاقة الصحفية لم تعد تمثل معيارًا للانتساب لهذه المهنة، فالعديد من الصحفيين يمارسون المهنة دون الحصول على البطاقة الصحفية (ص 41-42).

كما يرى الكاتب أن تطور التكنولوجيا قد خلق ظروفًا مستجدة للمهنة، وواقعًا جديدًا يتجاوز الشروط والتعريفات وحدود الرقابة، وأذن بنهاية احتكار الصحفيين للمهنة ونقل المعلومة، ويبدو أن الخلط بين مصطلحات الصحفي، والمدون، والكاتب، والناشط الإعلامي، والمواطن الصحفي يُعزى إلى الانفجار التكنولوجي، الذي تزداد قوته على حساب الصحفي المهني والمؤسسات الإعلامية التقليدية.

يناقش الكاتب في هذا الفصل البحوث السوسيولوجية بشأن الصحفيين، والتي اتجهت إلى دراسة العوامل المؤثرة في القائمين على صوغ الرسالة الإعلامية، وهي عوامل متداخلة داخلية وخارجية، يتأثر فيها القائم بالاتصال بزملائه ومنافسيه والمسؤولين عنه. إضافة إلى سماته الشخصية والمعرفية والنفسية والوضع الاقتصادي على المستوى الداخلي (ص 43-45). أما على المستوى الخارجي فيتأثر بالسلطات والتنظيمات السياسية والخبراء والبيئة التشريعية الناظمة للصحافة والمناخ السياسي في البلاد.

إن الموقف الإيديولوجي للصحفي، وطبيعة المؤسسة، وغيرها من العوامل السابقة تؤثر بشكل ما في عملية انتقاء الأخبار، إضافة إلى آليات معلنة وغير معلنة؛ لذا خلصت دراسة لديفيد وايت إلى أن قرارات "حارس البوابة" لها قيمة في انتقاء الأخبار دون تعمد أو وعي مسبق، وربما يتم تبريرها فيما بعد (ص 45).

خلص الكاتب، أيضًا، إلى أن تطور الصحافة المغربية لم يرافقه تراكم في البحث العلمي، ولم تخضع تقاليد المهنة وممارستها إلى المساءلة العلمية أو التأطير الأكاديمي. ويعود ذلك لنشأة الصحافة المغربية كآلية من آليات الصراع وأداة من أدوات الإخضاع؛ إذ ظهرت كجزء من الدعاية الاستعمارية، وشكل من أشكال المقاومة بالنسبة للحركة الوطنية، وخضعت لصراعات القوى بين القصر والأحزاب السياسية (ص 48).

يرسم الفصل الثالث "الصحفيون في المغرب والتحولات الديمغرافية والمهنية: تقديم منهج" صورة للخصائص الديموغرافية والاجتماعية والمهنية والقيمية المتعلقة بالصحفيين. ويكشف الكتاب تراجع عدد الصحفيين في المغرب، حيث بلغ عدد الصحفيين حاملي بطاقة الصحافة في عام 2014، حوالي 1654 صحفيًا مهنيًا، وهي أحدث إحصائية رسمية بشأن الصحفيين المغاربة (في ذلك التاريخ)، مقارنة بـ 2218 صحفيًا في عام 2009. ويظهر الكتاب تناقضًا أكثر حدة في أوساط الصحفيين بالقطعة (الفريلانسرز).

ويعود سبب تراجع عدد الصحفيين إلى أن إصدار الصحف في المغرب لا يتطلب شروطًا خاصة، فيمكن لأي شخص إصدار جريدة دورية وجهوية، لأسباب انتخابية أو سياسية أو حزبية، ونادرًا ما تكون لأسباب مهنية. لقد ساهم ذلك في قيام بعض الأشخاص بمنح بطاقة الصحافة إلى إداريين وعناصر شرطة ومخبرين، وبعضهم حصل عليها بطرق غير مشروعة. ومع التوجه نحو ترشيد منح بطاقة الصحافة تراجع عدد الصحفيين، حيث تبيّن أن ربع حاملي بطاقة الصحافة ليس لهم علاقة بالمهنة (ص 53-59).

ورغم أن الصحفيات يشكلن أقلية بنسبة تقارب 34% من مجموع عدد الصحفيين المغاربة، إلا أن عددهن زاد بشكل لافت بعد أن كان لا يتجاوز 20% من عدد الصحفيين عام 2000.

ويتجه قطاع الصحافة إلى "التشبيب"، حيث يقوده شباب مستواهم التعليمي مرتفع، وخلفياتهم الأكاديمية متباينة، وأما المؤسسات الإعلامية في المغرب فتعد تنظيمات اجتماعية ترابية بيروقراطية، تُقسّم العمل وتوزع التخصصات، وتتميز بالتعددية اللغوية التي تعكس التنوع اللغوي في المجتمع. فأكثر من ثلثي الصحفيين يعملون بالعربية، وأقل من الربع بالفرنسية، أما البقية فيعملون بالأمازيغية والإسبانية والإنجليزية ونسبتهم محدودة جدًا. كما يتميز الصحفيون المغاربة بحركتهم بين المؤسسات الإعلامية، فيقومون بتغيير المؤسسة التي يعملون لحسابها كلما سنحت لهم الفرصة. ويميز الكاتب بين المؤسسات الطاردة وهي الصحافة المكتوبة والصحافة الحرة، أما المؤسسات الجاذبة فهي الراديو والتلفزيون ووسائل الإعلام العمومي (ص 59-66).

التنشئة الإعلامية.. صراع الإرادات

يناقش الفصل الرابع "الصحفي داخل المؤسسة: التنشئة والمراقبة الاجتماعيين" أساليب التنشئة الاجتماعية داخل المؤسسات الصحفية، وأدوات المراقبة الاجتماعية داخلها، وتفاعل الصحفي مع محيطه ومراكز النفوذ والمال، وفق عوامل الإخضاع والإغراء. تنتقل ثقافة القيم المؤسّسية إلى الصحفيين الجدد ضمن تنشئة اجتماعية يتعلم من خلالها الصحفي كيف يربط العناصر الاجتماعية والثقافية للوسط الصحفي، وكيف يدمج ذلك في بنيته الصحفية ويتكيف ويعيش معها (ص 69-72).

تشكل اجتماعات التحرير والنظام الوظيفي والانتظام، آليات مباشرة للتنشئة الاجتماعية للصحفيين، والصحفي يشكل حلقة من حلقات التنظيم الاجتماعي، يعمل في نظام هرمي متسلسل يجعل من العمل الصحفي نتيجة لمسارات اجتماعية أكثر منها نتيجة لعمل فردي. ويهدف اجتماع التحرير إلى ضمان احترام الخط التحريري، وتعزيز القيم وروح الفريق داخل المؤسسة، فالعمل الإعلامي عمل جماعي وليس فرديًا، كما يغني الاجتماع العملية الإعلامية ويصوبها؛ لأن الصحافة تمزج بين جوانب إبداعية وتقنية وتحريرية وقيمية. ويضمن اجتماع التحرير، كذلك، ممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة، عبر إشراك الصحفيين في صوغ المنتج الإعلامي، ويمثل مناسبة لتمرير قيم المؤسسة إلى الصحفيين الجدد بطريقة مباشرة وغير مباشرة (ص 73-76).

يكشف هذا الفصل أن اجتماع التحرير لم يتحول إلى ممارسة ثابتة وراسخة في جميع المؤسسات الإعلامية المغربية، فثلث الصحفيين المغاربة أكدوا عدم عقد اجتماع تحرير في مؤسساتهم، أو عقده بصورة غير منتظمة، فيما يمثل اجتماع التحرير مصدر القرار التحريري في قرابة ثلث المؤسسات الإعلامية المغربية، ولا يمثل أي قيمة مهنية تجعله مصدرًا للقرار التحريري في جل المؤسسات الإعلامية العمومية (الرسمية). ويرجع ذلك إلى ارتباط هذه المؤسسات بالدولة أو بالأحزاب التي تفرض سياسات لا تتوافق بالضرورة مع ما يقره اجتماع التحرير، لأن مصدر القرار التحريري يكون في الغالب خارج المؤسسة (ص 77).

أما فيما يتعلق بالخط التحريري الذي يرسم التوجه المهني والسياسي والأيديولوجي للمؤسسة وهو بمثابة عقد مهني بين الصحفي والمؤسسة، يكشف الكتاب أن نصف الصحفيين المغاربة لم يطلعوا على الخط التحريري رسميًّا، وإنما من خلال آليات أخرى. كما أن معظم وسائل الإعلام المغربية لا تملك سياسات تحريرية كاملة ومكتوبة وواضحة بدقة، ويتعرف الصحفيون المغاربة عليها عن طريق مطالعة الصحيفة وملاحظة الزملاء والاستماع إلى آراء المدير، فمسألة الخط التحريري لا تمثل أهمية بالنسبة للصحفي الباحث عن العمل في المغرب.

يطرح الأمر إشكالية أخلاقية كبيرة، فالقليل من الصحفيين في المغرب يبحث عن مؤسسة تتناسب مع قناعاته الشخصية؛ لأن الصحافة تحولت من مهنة نضالية إلى وظيفة مقابل أجر. ومع مرور الوقت يكتشف الصحفيون أن قيم المؤسسة لا تناسبهم، لكن عدم وجود بديل، وتراكم التجربة والخبرة، وتقدم السن، والالتزامات الأسرية، أمور تجعل مغادرة المكان في غاية الصعوبة (ص 77- 84).

تتلخص الرقابة الاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية في لائحة العقوبات والجزاءات التي تروض سلوك الأفراد مع قيم المؤسسة ومعاييرها. وتتسم هذه الرقابة بالتناقض؛ إذ إن السياسات التحريرية غير معلنة، وكذلك لوائح العقوبات لبعض الممارسات مثل حذف أجزاء من المادة الصحفية، وتلقي تعليق من المسؤول يسمعه باقي المحررين. وفي حالات نادرة تفرض عقوبات قاسية، فيجد الصحفيون أنفسهم ملزمين بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها كما هي مؤسساتهم، المجبرة على عدم تجاوز مصالح المعلنين والممولين، مما يؤكد أن الرقابة الداخلية والخارجية تمس المؤسسات والصحفيين على حد سواء (ص 89).

الصحفي القابض على الجمر

تناول الفصل الخامس "الصحافة في مواجهة قوة الإغراء"، تحول الإعلان التجاري إلى رشوة مقنعة للموالين وأداة عقابية للمعارضين، فيصبح سوق الإعلانات جهة رسمية لإضفاء الشرعية على المؤسسات الإعلامية، عبر وضعها بين فكي كماشة الرقابة والابتزاز. وذلك ضمن أربعة مستويات وهي: أولًا، الانتشار الواسع للمؤسسة الإعلامية حين تعلن الشركات لدى هذه المؤسسة، وهذا الانتشار يتطلب عدم الاحترام الدائم للضوابط المهنية والأخلاقية. ثانيًا، الالتزام بعدم نشر ما يعتبر إساءة للشركات المعلنة. ثالثًا، ارتباط الشركات بشبكة علاقات ومصالح مع رجال السلطة والنافذين السياسيين فيها. ورابعًا، تحاشي غضب السلطة السياسية في البلاد، فغضبها يعني أن المؤسسة ستفقد الحصة الأكبر من الإعلانات التي تحصل عليها؛ لذا فإن الغلبة تكون عادة للخضوع لهذه الضغوطات، التي تنتصر على المبادئ والقيم الصحفية.

هذا ما تتعرض له المؤسسات، أما الصحفيون فيتعرضون إلى الاحتواء الناعم، إذ إن صحفيي القطاع الخاص في المغرب هم أكثر عرضة للإغراءات المالية من نظرائهم في المؤسسات العمومية، وكلما كان هامش الحرية للصحفي أوسع، تعرض للإغراء أكثر، فيما يتراجع الإغراء في المؤسسات التي تشهد رقابة (ص 95-104).

يعرض الفصل السادس "أخلاقيات المهنة: امتحان الصحفيين الصعب" المشاكل المهنية التي يعاني منها الوسط الصحفي بشكل عام والمغربي بشكل خاص، حيث ينتهك الصحفيون أخلاقيات المهنة عبر التهويل أو عدم التوازن والدقة، أو تلفيق الأخبار، أو قبول الرشاوى، أو خدمة جهات سياسية، أو تغليب الأيديولوجيا على الحقائق، أو مراعاة مصالح السلطة والقوى الاقتصادية على حساب المهنة والمهنية. وبالنتيجة فإن الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية في المغرب التزام هشّ (ص 112).

ويعتقد قرابة ثلث الصحفيين المغاربة بأن مؤسساتهم تلتزم أخلاقيات المهنة، أما أسباب انتهاكها فتتمثل في عدم المعرفة الكافية بأخلاقيات المهنة وتدريبهم عليها، فهي لا تشكل أولوية في التكوين الصحفي، وكثرة ضغوطات العمل تتطلب سرعة الأداء على حساب الجودة. يؤدي ذلك إلى ارتكاب الصحفي الأخطاء المهنية والأخلاقية عن قصد وغير قصد، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، إذ إن أخلاقيات المهنة متروكة لضمير الصحفي وثقافة مؤسسته، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى قضاء يتهم بعدم الاستقلالية. علاوة على ذلك فإن وجود مراكز صراع سياسية واقتصادية ضاغطة على الصحافة المغربية، تجعل من الصحافة طرفًا في الصراع (ص 112-120).

تطرق الكاتب في الفصل السابع إلى القيم المهنية وتمثلاتها في مهنة الصحافة وممارستها، وأظهر أن هناك نزاعًا في وظيفة الصحفي المجتمعية بين الحياد والانخراط. يخفي الصحفيون عادة اعتبارات غير مهنية في عملية معالجة المادة الصحفية، ويلجأ بعضهم إلى إبداء مواقفهم وآرائهم عبر أساليب ملتوية منها: اللجوء إلى محللين وخبراء يعرفون مواقفهم مسبقًا، كي يقدموا الرأي الذي يرغب الصحفي في نشره، والحرص على التوازن الشكلي، من خلال وضع كل الآراء والمواقف، لكن مع اختيار ضيف قوي يتطابق مع وجهة النظر التي يرغب الصحفي في نشرها، مقابل ضيف ضعيف في التحليل أو الحجة أو الملكات اللغوية، أو نشر مواقف ونسبها إلى محللين أو مراقبين، دون ذكرهم بالاسم، أو اعتماد اللغة وسيلة للتأثير عبر التلاعب في الكلمات، أو توظيف صور منتقاة تُقدم على أساس أنها رأي الشارع.

وهناك نزوع واضح لدى الصحفيين المغاربة للمشاركة والانخراط وعدم الاكتفاء بالحياد، فيكشف الكتاب عن تأكيد ثلث الصحفيين فقط على أن دورهم ينحصر في نقل الأخبار، فيما يرى الباقون أن مهمة الصحفي هي الدفاع عن الطبقات الضعيفة في المجتمع، والمساهمة في الإصلاح السياسي، والدفاع عن المظلومين، وممارسة دور "المعلم للجمهور" (ص 123-145).

المشارب الفكرية ومعركة الحياد

في الفصل الثامن، تناول الكاتب انتماءات الصحفيين المغاربة الفكرية والسياسية، وبدا أن الصحفيين المغاربة لا يميلون إلى الانتماء الحزبي، وإن فعلوا فلا يفصحون عن ذلك. ولا تتجاوز نسبة المنتمين إلى حزب سياسي 10%، فيما 87% منهم لا ينتمون إلى أي حزب أو لا يرغبون في الكشف عن ذلك، لأسباب منها: الخوف من التعبير عن المواقف السياسية؛ لأنها قد تعرض صاحبها إلى النبذ الاجتماعي أو تعرض مصالحه للخطر، أو بسبب الانتهازية التي تكون غير محكومة بقيم أخلاقية، بل بقيم الربح والمنفعة، أو لأن الثقافة المهنية تجعل من الانتماء السياسي أو الفكري عائقًا أمام صدقية الصحفي ومهنيته.

لكن عدم الانتساب إلى الأحزاب لا يعني غياب الانتماء الفكري، خاصة أن الصحافة تمثل حراكًا فكريًا وقيميًا وسياسيًا. وتشير النسب إلى أن 22% من الصحفيين ينتمون فكريًا إلى اليسار، و12% إلى الفكر الإسلامي، وتعتبر هذه النسبة متواضعة في الوقت الذي صعد فيه التيار الإسلامي في المجتمع سياسيًا على الأقل، فيما تبلغ نسبة الصحفيين الذين ينتمون إلى الفكر الليبرالي 10%، بينما لم يجب 37% من الصحفيين على سؤال انتمائهم الفكري.

يؤكد الكتاب أن الانتماء الفكري والسياسي للصحفيين محدود التأثير على عملهم، وأن التلفزيون العمومي والإذاعات الخاصة أقل المؤسسات "تسيسًا" مقابل مؤسسات الصحافة المطبوعة والإلكترونية (ص 154-170). ويتقاطع هذا الفصل مع الفصل العاشر في الكتاب الذي ناقش مرجعيات التشريع والارتباك القيمي.

أبحر الفصل التاسع في أكثر القضايا جدلية ونخبوية في آن، وهي الموقف من العلاقة بين الدين والدولة. ورغم أن المشروعية الدينية للنظام السياسي مثلت أساسًا للحكم، وذلك في إطار البيعة التقليدية من العلماء والفقهاء والأعيان لوارث العرش، إلا أن دخول النظام المغربي في طور التحديث السياسي انتهت بموجبه المشروعية الدينية، لصالح المشروعية المدنية، تزامنًا مع إصدار دستور عام 1962، لكن الواقع الفعلي أسس تعايش وتنازع بين المشروعية الدينية والمدنية.

انعكست هذه التحولات على الصحفيين، حيث بلغت نسبة المطالبين بفصل الدين عن الدولة 46.5% مقابل دعاة الوصل بينهما التي تبلغ 46%، ما يؤشر على استقطاب حاد وواضح بين الفريقين. وتكشف نتائج الكتاب أن الصحفيين العاملين باللغة الفرنسية أكثر نزوعًا للعلمانية حيث فصل الدين عن الدولة، مقارنة بالصحفيين العاملين باللغة العربية أو الأمازيغية. كما أن الصحفيات أكثر تأييدًا للتداخل بين الدين والدولة من الصحفيين.

وتظهر النتائج أن الصحافة الحرة بالقطعة أكثر علمانية من غيرها، وتمثل وكالة المغرب العربي للأنباء أكثر المؤسسات محافظة ضمن المؤسسات الكبرى (ص 177-181). ولم يضعنا الكتاب بصورة آثار الأفكار العلمانية أو الدينية لدى الصحفيين المغاربة على أدائهم المهني، أو انعكاس ذلك في موادهم الصحفية.

يطرح الفصل الحادي عشر سؤال المحافظة والتحرر، وموقف الصحفيين من المثلية الجنسية. وبينت النتائج أن أكثر من نصفهم يؤيدون تجريم المثلية الجنسية، مقابل أقل من 28% ممن يؤمنون بإباحة هذه الممارسة. ويقرأ الكاتب هذه الأرقام في سياق المجتمع المغربي الذي قادت حركاته المدنية والسياسية في السنوات الأخيرة مطالب عنوانها الرئيس هو الحريات الفردية. ويبدي الصحفيون المتزوجون نزوعًا أكبر لقيم المحافظة، وتتدرج النسبة نزولًا إلى العازبين ثم المطلقين، وكلما زاد سن الصحفيين زاد رفضهم للمثلية الجنسية.

كما يبين الكتاب أن الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام العمومية أكثر محافظة من زملائهم العاملين في الإعلام الخاص. وتعتبر وكالة المغرب للأنباء أكثر المؤسسات محافظة، أما بخصوص الموقف من العلاقات الجنسية خارج الزواج فقد أيد 45% من الصحفيين المغاربة ذلك، فيما لم يجب 40% من الصحفيين على السؤال. ويظهر للكاتب أن القيم السلوكية تتسم بطابع انتقائي أحيانًا بحسب وضعهم الشخصي، وأن الانتماءات الفكرية لا تمثل دائمًا المصدر الوحيد للتقويم (ص 202–209).

لم يوضح الكتاب دور الأفكار التحررية والمحافظة لدى الصحفيين في إنتاج المادة الإعلامية، وربما كان من المفيد تحليل مضمون وسائل الإعلام المغربية لبيان أثر ذلك في المنتوج الإعلامي، وربما هذا يحتاج دراسة مستقلة.

يرصد الفصل الثاني عشر تحولات القيم، والذات المتشظية بين الحداثة والمحافظة. ويلاحظ الكاتب وجود تنوع فكري وقيمي كبير لدى الصحفيين، تدل على حالة تفكك القيم، إذ اعتبر 69% منهم أنهم متحررون نسبيًا، مقابل 18% اعتبروا أنفسهم محافظين، و10% اعتبروا أنفسهم متحررين جدًا. تصنيف التحرر النسبي يتميز بالسهولة والقبول المجتمعي، ويظهر أن من وصفوا أنفسهم بـ "التحرر النسبي" يساريون وإسلاميون وليبراليون منتمون إلى أحزاب ومستقلين، ولكل واحد من هؤلاء مفهومه الخاص للانفتاح النسبي، الذي يمنح صورة عن "المغرب العادي" أو "المغرب المتوسط"، كما يصفه الكاتب (ص 114-118).

يبدو أن استخدام هذا المصطلح (الانفتاح النسبي) في الاستبيان الذي وزع على المستجوبين، لم يؤت أكله في تحديد معالم الذات المتشظية بين قيم الحداثة والمحافظة، لأنه مصطلح فضفاض يتسع أكثر لهوى النفس. ورصد الكتاب ارتباط قيم المحافظة بصغر حجم بلد الانتماء، فكلما كانت المدن أصغر، اعتبر الصحفي نفسه محافظًا أكثر. والخلاصة أن المحافظة لا تستند دائمًا إلى منطلقات دينية أو مرجعيات أخلاقية، كما أن المواقف المتحررة لا تستند دائمًا إلى مرجعيات حداثية، لأن الثقافة المجتمعية السائدة تتحكم في مواقف الصحفيين غالبًا (ص 221).

الهوية والقيم الاجتماعية

يُجيب الفصل الثالث عشر عن سؤال الهوية، والهويات المتعددة للصحفيين المغاربة: كيف يتمثلون هويتهم؟ وكيف يرتبون أبعادها؟ وتوصل الكتاب إلى وجود ثلاثة أبعاد للهوية عند الصحفيين وهي: البعد الديني والبعد الوطني، والبعد الكوني. وتمثل الهوية الدينية عنصر الانتماء الأول عند 58% من الصحفيين، الذين اعتبروا أنفسهم مسلمين أولًا، ثم الهوية الوطنية إذ اعتبر 20% من الصحفيين أنفسهم مغاربة أولًا، في حين اعتبر 38% من الصحفيين أنفسهم مغاربة ثانيًا. ويظهر أن البعد الديني يمثل العامل الأهم في تشكيل الهوية لدى الفئات العمرية المختلفة من الصحفيين، فيما البعد المغربي والكوني يزداد بتقدم الصحفي في السن، ويبدو أن الانتماء الجغرافي يأتي مكملًا لهوية الفرد. كما يبدو أيضًا، أنه يصعب الحفاظ على الهويات في المجتمعات الحديثة، خاصة أن هوية الأفراد أصبحت تأخذ بعدًا أكثر شخصية وفردية (ص 232-239).

يبحث الفصل الرابع عشر في القيم الاجتماعية، وصناعة التضامن والإجماع لدى الصحفيين المغاربة. ففي المجتمع الحديث والمعاصر لا تبدو الفردانية خيارًا ضمن خيارات متعددة، فهي مفروضة بحكم منطق المدينة في الأغلب، والآثار الاجتماعية للفردانية ما زالت محدودة لدى الصحفيين المغاربة، إذ إن الفردانية الفكرية لا تسير في خط متواز مع الفردانية الاجتماعية، ويظهر أن غالبية الصحفيين المغاربة يؤمنون بقيمة التضامن كأساس للعلاقات الاجتماعية، وذلك بنسبة 92%.

ويعتبر الصحفيون المغاربة بنسبة فاقت الثلثين أن الفقر والجهل أخطر الظواهر التي تهدد مستقبل البلاد، فيما لا تثير أخطار الإرهاب أو البطالة أو التهديد الخارجي أو تراجع قيمة التضامن، أية مخاوف.

ووجد الكاتب أن قيمة التضامن تزداد مع ارتفاع سن الصحفي، والجيل الأكبر سنًا أكثر ارتباطًا بقيمة التضامن، والذين يكتبون بالعربية أكثر تمسكًا بهذه القيمة من الذين يكتبون بالفرنسية، والصحفيات أكثر إيمانًا بها من الصحفيين، ومع ارتفاع المستوى التعليمي للصحفي تزداد القناعة بهذه القيمة (ص 243-249).

الخلاصة

خَلُص الكتاب إلى أن الصحفي المغربي شاب أو في متوسط العمر، من الطبقة المتوسطة على الأغلب، وينتمي إلى وسط حضري، حاصل على الشهادة الجامعية الأولى أو ماجستير، في تخصصات علمية مختلفة، فأقل من نصف الصحفيين حاصلين على تخصص صحافة أو إعلام.

يشكل الذكور الأغلبية مقابل أقلية من الإناث لا تتجاوز الثلث، لكنهن يسجلن حضورًا متزايدًا، ويظهر أن قطاع الصحافة غير مستقر، والصحفيون يتنقلون بين المؤسسات بشكل كبير، كما يتشرب الصحفي ثقافة مؤسسته وقيمها، عبر عملية تنشئة مباشرة وغير مباشرة، فيما لا ترغب المؤسسات الصحفية في الظهور بمظهر الذي يفرض على الصحفيين توجهات ضد قناعاتهم، فتعمل على ترويضهم بطرق غير مباشرة (ص 251-253).

"يتعرض صحفيو اللغة الفرنسية للرقابة أكثر من صحفيي اللغة العربية، ويجبر الصحفيون المغاربة أحيانا على ممارسة مهام إعلامية غير متفقين على مضامينها وشكلها، وتتعرض المؤسسات لإغراءات وتكون إما إشهارات/ إعلانات، وأكثر من نصف الصحفيين يقرون بتأثير الإشهار على الخط التحريري. كما أنهم يواجهون ضغوطًا داخلية من المؤسسة وخارجية من مراكز النفوذ والمال، ويؤمنون بأن دورهم يتجاوز مجرد الإخبار إلى الدفاع عن القيم التي يؤمنون بها" (ص 253-255).

"ينتشر الصمت في قطاع الصحافة عندما يتعلق الأمر بموضوع القيم، والتيار اليساري ينتشر بقوة في الصحافة المغربية الحرة والمكتوبة والإذاعة الوطنية. وبينما يتواجد التيار الإسلامي بقوة في وكالات الإنتاج ووكالة المغرب العربي للأنباء، يحضر التيار الليبرالي في الصحافة الحرة، لكن الانتماء الفكري لا يترجم إلى انتماء سياسي بالضرورة. والموقف من الحرية الجنسية محافظ لدى الشباب أكثر من كبار السن، والصحفيات أكثر محافظة من الصحفيين" (ص 256-256).

يعيش الصحفيون المغاربة مرحلة تحول بين قيم حداثية ومحافظة، والأفكار المحافظة لا ترتكز إلى مرجعية دينية، كما أن الأفكار المتحررة لا ترتكز على منطلقات حداثية. ويمثل الدين لدى الصحفيين المغاربة بعدًا رئيسًا في تشكيل الهوية، فيما تحافظ قيمة التضامن على مكانتها في المجتمع (ص257-258).

المراجع:

(1) محمد البقالي، صحفي مغربي مقيم في فرنسا، حاصل على دكتوراه في علم الاجتماع، كاتب ومحاضر متخصص في علم الاجتماع الإعلامي، ومراسل لقناة الجزيرة.

(2) هارولد دوايت لاسويل (1902- 1978) عالم اجتماع أمريكي، درس تأثير أجهزة الإعلام على تكوين الرأي العام.

(3) مارشال ماكلوهان (1911 -1980) أستاذ وفيلسوف وكاتب كندي، له نظريات في وسائل الاتصال الجماهيري.